宇宙が生まれる、そのはじまりに名を刻んだ神がいます。

蓮の花の上、静かに目を開けた彼は、四方を見渡し、世界にかたちを与えはじめました──その名は、ブラフマー。

けれど、今その名を呼ぶ人は少ないかもしれません。インドの街角で祈られるのはシヴァやヴィシュヌ、あるいは女神たちがほとんどで、ブラフマーを祀る寺院はほんのわずかしか存在しません。

それでも、すべての始まりにこの神がいたことは、数千年の神話が静かに物語っています。

目立たない、けれど確かな「創造」という営み。

声高に何かを主張せずとも、世界が存在するその奥に、ブラフマーの意志は今も静かに息づいているのです。

今回は、そんなブラフマーという神に改めて光を当てながら──

彼の物語、姿、なぜ忘れられたのか、そして今に受け継がれる“気配”まで、丁寧に紐解いていきたいと思います。

🌸 ブラフマーとはどんな神様?

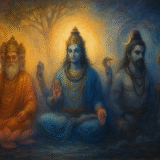

ブラフマー(Brahmā)は、ヒンドゥー教における「三大神(トリムールティ)」のひとりとされています。

三大神とは、創造の神ブラフマー、維持の神ヴィシュヌ、破壊の神シヴァの三柱のこと。この三神が、それぞれの役割を通して宇宙のサイクルを保っているという思想です。

ブラフマーの主な役割は、「世界を創り出すこと」。この宇宙のはじまりに現れ、時間、空間、人間、神々など、あらゆる存在の基盤を創造したとされています。

アイコンとして描かれるときは、蓮の花の上に座る姿や、4つの顔と4本の腕を持つ姿が多く見られます。それぞれの顔は東西南北を見渡し、宇宙全体を見通す象徴とされており、手には聖典(ヴェーダ)、水壺、数珠などの神聖な道具を携えています。

また、ブラフマーは音(オーム)や言葉(サンスクリット)の源としても尊ばれてきました。古代インドでは、「言葉を通じて世界は創られた」と考えられていたため、創造神ブラフマーは知識や智慧の神としても重要視されたのです。

しかし、現代ではあまり祀られなくなった神でもあります。

その理由については、神話の中の“ある出来事”や、信仰の中心が他の神々に移っていった歴史的な背景とも関係しているようです。

次の章では、ブラフマーにまつわる神話の中でも特に印象深いエピソードを紹介していきましょう。

宇宙のはじまりとともに生まれた存在

ブラフマーは、宇宙の創造神として最初に誕生した存在です。多くの神話では、黄金の卵「ヒラニヤガルバ」から生まれたとされ、世界の根源そのものとも言われます。

彼は四つの顔と四本の腕を持つ姿で描かれ、それぞれの顔は東西南北、あるいは四つのヴェーダを象徴しています。手には数珠、壺、ヴェーダ文書、蓮の花などを持ち、知識と創造の力を体現しています。

「言葉によって世界を創る」── 言霊の神でもある

ブラフマーの創造は、言葉(ヴァーチ)の力によって始まったとされます。これは、ヴェーダの詠唱や祈りの言葉が世界に作用するという、インド古来の「言霊」の思想とも深く関わっています。

宇宙はまず音(オーム)として発せられ、それが形になって広がった――そんな考え方のなかで、ブラフマーは「音と言葉の主」として、祈りと学びの象徴でもあるのです。

神話に残る「傲慢」と「孤独」

ブラフマーの物語には、傲慢から来る失墜のエピソードも少なくありません。ある神話では、彼が創造した美しい女神サタルーパに執着し、彼女を追いかけるあまり五つ目の顔を生やしたと伝えられます。

これに怒ったシヴァが、彼の五番目の頭を切り落とし、「もうお前は祀られるに値しない」と呪ったことで、ブラフマーはインド全土で信仰が薄れていったとも言われています。

創造神でありながら孤独な存在――その二面性もまた、ブラフマーの神話を深く魅力的にしているポイントかもしれません。

見えにくくとも、すべての始まりに在る神

現代インドでは、ブラフマーを祀る寺院は非常に少なく、もっとも有名なのはラージャスターン州プシュカルの寺院です。けれど、ブラフマーの名はヴェーダや祈祷の中に今も生き続けています。

彼はすべてのはじまりを司る存在でありながら、決して目立つことのない存在。それはまるで、創造されたこの世界の「最初の一呼吸」だけを置いて姿を消したかのようです。

でもきっと、誰かが何かを始めるとき――新しい命が生まれたり、新しい物語が紡がれるとき――そこには、静かにブラフマーの気配が息づいているのかもしれません。

📚 神話に見るブラフマーの物語

ブラフマーという名を聞いたとき、どんな姿を思い浮かべますか?

インド神話において「創造神」として知られるブラフマーは、世界を生み出したはじまりの神。ですが、その存在感は意外なほど静かで、華やかな神々の列に埋もれてしまいがちなところもあります。

創造の神なのに、なぜ彼の名前はあまり語られないのか?

そこには、ヒンドゥー神話らしい奥深さと、人間らしいエピソードが隠れています。宇宙のはじまりから、知恵を生み、時に過ちを犯し、やがて“祀られない存在”になっていく──その物語は、どこか私たち自身の姿とも重なるのです。

ここでは、ブラフマーにまつわる代表的な神話をひとつひとつ辿りながら、彼という神の内側にある物語を紐解いていきましょう。

ヒラニヤガルバ(黄金の卵)と創世のはじまり

ブラフマーにまつわる神話のなかでも、とりわけ象徴的なのが「ヒラニヤガルバ(黄金の胎児、黄金の卵)」の伝承です。

この神話では、まだ天も地も存在しない混沌のなかに、ひとつの金色の卵がぽつんと浮かんでいました。やがてこの卵が割れると、そこからブラフマーが現れ、世界に秩序をもたらしていったと語られています。

卵が割れて生まれるというイメージは、東西を問わず「宇宙のはじまり」を表す神話モチーフとして多く見られますが、インド神話のなかでそれがブラフマーと結びつくのは、とても象徴的なことです。

また、ブラフマーの姿は四つの顔を持つことで知られています。これは、東西南北すべての方向を見通し、四つのヴェーダの知識を有することの象徴とも言われています。

世界がまだ「かたち」を持たなかった頃、その中心にあった意識、あるいは核のようなもの。光や知識がまだ生まれる前の沈黙の中に、すでに宇宙の意志が宿っていた。――そんな感覚を、この神話は私たちに届けてくれるのかもしれません。

サラスヴァティーとの関係と知識の創造

ブラフマーの創造には、知恵と秩序の源であるサラスヴァティーの存在が欠かせません。多くの神話では、彼女はブラフマーの口や額から生まれた存在として描かれており、「言葉」や「音楽」「知識」を司る女神として崇拝されています。

この世界がただ物質として在るだけでなく、調和ある秩序として成り立つために、サラスヴァティーの力は不可欠でした。ブラフマーは彼女の力を借りて、ヴェーダの言葉を創り、音を与え、世界に「意味」を持たせていったとされています。

神話の中には、彼女を「娘」として、また「妻」として描く物語も存在します。これは、神の思考や言葉から生まれた存在であること、そして共に世界を形作った「協働者」であることを示しています。

サラスヴァティーが現れて初めて、創造は混沌から秩序へと転じました。世界に「言葉」が与えられ、「音」が満ち、「学び」が始まった。その瞬間こそが、ブラフマーにとっての“創造の完成”だったのかもしれません。

傲慢と代償──五つ目の顔とシヴァの怒り

ブラフマーの物語の中でもっとも人間らしいのは、神であっても「執着」や「傲慢」によって罰を受ける存在であるという点です。

ある伝承では、ブラフマーは自ら創造した美しい女神サタルーパに心を奪われ、自らの欲望に取り憑かれてしまったとされます。彼はその姿を追い続けるために、額から五つ目の顔を増やしたとも語られています。

この行為を知ったシヴァ神の怒りは凄まじく、彼はブラフマーの五つ目の顔を切り落とし、「お前はもう祀られるに値しない」と呪います。

結果として、ブラフマーは寺院で祀られにくくなり、創造神としての地位を大きく揺るがされることになりました。

このエピソードは、神であっても執着や傲慢が崩壊を招くという教訓として語られると同時に、創造の終わりと無常の象徴とも言える寓意を含んでいます。

祀られぬ創造神という逆説

インド神話においてブラフマーは宇宙の創造を司る偉大な神でありながら、ほとんど信仰の対象とされていないという、逆説的な立場にあります。

彼を祀る寺院は非常に少なく、もっとも有名なものでもラージャスターン州プシュカルにある一寺に過ぎません。これはヒンドゥー教において非常に珍しいことであり、神話や民間伝承では、その理由として「傲慢への罰」が語られます。

シヴァ神によって「お前は信仰されるに値しない」と呪われたという逸話は、神ですら驕りによって信頼と地位を失うことがあるという、深い教訓を内包しています。

このブラフマーの運命は、創造という営みそのものの儚さや、信仰の移ろいやすさをも象徴しているように思えます。神話という語りの中にあっても、完全無欠ではいられない存在――それがブラフマーなのかもしれません。

🕯️ 忘れられた神としての一面 ── なぜ崇拝されにくくなったのか

インド神話の三大神、トリムルティの一柱であるにもかかわらず、ブラフマーが人々からの信仰をほとんど受けていないというのは、とても不思議な現象です。

創造神でありながら、彼の名を冠した祭礼や、彼を主神とする寺院は極端に少ない。

では、なぜ彼は“忘れられた神”となってしまったのでしょうか。

その背景には、いくつかの神話的要因と、時代の中で変化してきた信仰のスタイルが複雑に絡んでいます。この章では、ブラフマーが崇拝の対象から外れていった理由を、いくつかの視点から紐解いていきます。

シヴァの呪いと信仰の失墜

ブラフマーがあまり祀られなくなった理由、ちょっと不思議に思いませんか?

創造の神様として、世界に最初の命を吹き込んだはずの存在なのに──なぜ、今のインドでその名前を聞く機会が少ないのでしょう。

物語の中では、こんな出来事が語られています。

ある時、ブラフマーは自分が創り出した美しい女神「サタルーパ」に心を奪われ、その姿をどこまでも追いかけるようになります。

彼女を見続けるために、ついには額から五つ目の顔を生やしたと言われているんです。

これを見たのが、シヴァ神。

彼はその執着を“神にあるまじき傲慢”と断じ、怒りに満ちたまま五つ目の顔を切り落としてしまいます。

そして、こう告げたのです。

「お前はもう、祀られるに値しない」

――この一言が、ブラフマーが信仰の中心から外れていった最初のきっかけとされています。

でも、ただの罰や呪いというだけではありません。

ブラフマーは「創造」という役目を終えたあと、ほかの神々のように人々の暮らしに関わることが少なくなっていきました。

ヴィシュヌは守る神、シヴァは壊して新たにする神。だけど、ブラフマーは最初の火花を灯したきり、そこにとどまり続ける静かな神様だったんです。

だからでしょうか。

祈りの対象としては、少しずつその姿が遠ざかっていきます。

今では、インド全体でもブラフマーを主神とする寺院はごくわずか。

有名なのはラージャスターン州のプシュカルにあるブラフマー寺院。それも、例外的な存在として知られています。

ちょっと寂しいような気もしますが、そこに「神ですら過ちを犯すことがある」というメッセージを感じる人も多いのです。

静かに舞台の奥へ退いた創造神。

でもきっと、私たちが新しい一歩を踏み出すとき、その始まりの気配は、そっと彼が見守ってくれているのかもしれません。

ブラフマーと時の輪廻──創造神の“終わりなき役目”

ブラフマーはヒンドゥー神話において「宇宙を創る者」として語られますが、その物語は一度限りのものではありません。

彼が担うのは、サンサーラ(輪廻)という壮大な時間のサイクルの始まり。世界は創造され、維持され、破壊され、そしてまた創造される──その第一の役目を担うのがブラフマーです。

そしてこの“創造の神”自身にもまた、寿命があります。ブラフマーの一日は、人間の時間でおよそ4.32億年。昼夜を合わせれば8.64億年。そして彼の寿命は「100ブラフマー年」──なんと311兆年あまりに及ぶといわれています。

この時間が終わると、世界は一度解体され、彼自身もその役割を終えます。そして再び宇宙が生まれるとき、新たなブラフマーが生まれ、また最初から世界を形づくるのです。

こうしてブラフマーは、終わることのない「創造のリズム」を繰り返し続けます。神話の舞台の中心に立つことは少ないかもしれませんが、舞台そのものをつくる演出家として、彼の存在は欠かせないのです。

祭祀・教義の中での役割の希薄化

ブラフマーは創造者として宇宙の根幹を形づくりましたが、その「創り終えた後」の関与が非常に薄かったため、信仰の対象として認識されにくくなりました。

歴史的には、2〜6世紀ごろまでは信仰が拡がっていたものの、7世紀以降はヴィシュヌやシヴァ信仰の隆盛、バクティ運動などによりブラフマーの存在は次第に影を潜めていきます。彼の役割は「世界を創る」で終わってしまい、その後のストーリーを持たないことが信仰の減少を加速させたとも言えるのです。

さらに、教義や儀礼においても、ブラフマーは「始まり」を象徴する存在であり、それ以降は人々の営みに深く関わらないため、寺院で祀られる対象としては扱われづらい性質を持ち合わせています。

それでも、ごく例外的にブラフマー信仰が息づく場もあります。ケララ州の一部小規模寺院では、地元の人々によって静かに守られていると伝えられ、こうした火種が現在につながっている可能性もあります。

ヴィシュヌやシヴァとの信仰の競合

神々の中でも、ブラフマーだけがなぜここまで忘れられてしまったのか。

その答えは、彼以外の神々が「信仰の主役」に躍り出ていった過程にあります。

ヒンドゥー教では、ブラフマー・ヴィシュヌ・シヴァの三神が宇宙のサイクル(創造・維持・破壊)を司るとされています。けれど、この三柱が“平等に”信仰されているかというと、実はそうではありません。

ヴィシュヌはこの世界を「守る者」として人々の祈りに応え、ラーマやクリシュナとして現世に現れ、民の物語に深く根ざしていきました。

一方、シヴァは“破壊と再生”の象徴でありながらも、慈悲と怒り、瞑想と家族愛という両極を生きる神として、私たちの感情や人生そのものと結びついてきます。

対して、ブラフマーには信仰を繋ぐ「物語」や「実感」が乏しいのです。化身もなく、身近に感じられる逸話も少ない。だからこそ、「祀る」対象としては次第に後退していったのでしょう。

それはきっと、ブラフマーが悪いわけではありません。

ヴィシュヌやシヴァが、人々の人生と対話し続けたというだけのことなのです。

🏡 ブラフマーと日常の信仰

今のインドで「ブラフマーを日常的に信仰している人」に出会うことは、正直あまり多くありません。 でも、だからといって、彼の存在が完全に忘れ去られたわけではないのです。

たとえば、ラージャスターン州プシュカルのブラフマー寺院。 ここでは今もなお、多くの巡礼者がブラフマーに祈りを捧げています。 湖のほとりに佇むこの場所は、まるで時間の層が重なって残されたような、静謐な聖地。

また、ケララ州のいくつかの寺院でも、限定的ながらブラフマーの祀られている事例が存在します。

そこでは「宇宙のはじまりをつかさどった神」として、

目には見えない“根っこ”のようなものに感謝する心が、静かに息づいています。

目立たないけれど、確かにそこにある信仰。

華やかさや神話の多さでは測れない、祈りのかたちがここには残っているのです。

聖地プシュカルとブラフマー信仰の奇跡

インドのラージャスターン州にあるプシュカルは、ブラフマー信仰の中でも特別な存在感を放つ聖地です。

プシュカル湖の畔に佇むブラフマー寺院は、現存する数少ない聖地の一つ。ヒンドゥー世界において極めて稀なブラフマー信仰が、今もこの地で静かに息づいています。

伝説によれば、ブラフマーが落とした蓮の花(パドマ)が湖となり、プシュカルが誕生したといわれます。そのためこの地は、ブラフマーの創造神話と強く結びつけられてきました。

また、毎年10月〜11月頃には「プシュカル・メーラー」と呼ばれる世界最大級のラクダ市が開催され、巡礼者や観光客、地元民で大いに賑わいます。これは商取引の場であると同時に、宗教的・文化的行事としても高い価値を持っています。

多くの寺院から姿を消したブラフマーが、ここプシュカルでは今なお信仰の中心として敬われている――それは、逆説的な神としての彼の存在感を象徴しているのかもしれません。

ケララに息づく静かなブラフマー信仰

南インド・ケララ州でも、ブラフマーへの信仰が完全に失われたわけではありません。

たとえばポンメリ・シヴァ寺院(Ponmeri Shiva Temple)のような場では、シヴァ神と並んでトリムールティ(三大神)として祀られ、ブラフマー像が今も神殿内に鎮座しています。

また、ティルナーヴァーヤ(Thirunavaya)などの古い寺院では、ブラフマーが関わる儀礼や石像を確認することができます。こうした信仰は、派手な儀式よりも日々の祈りや家族単位の供養の中で、静かに受け継がれているようです。

ケララでは、ヴィシュヌやシヴァといった主要神とともに、見守るように位置づけられたブラフマーの存在が、独特の温かさと深さをもって伝えられています。

🌟 関連モチーフとアートに見るブラフマーの象徴性

ブラフマーは、多くのヒンドゥー神と同じく、具体的なシンボルによって視覚的に表現されます。彼の存在は、神話や祈りの中よりも、彫像や装飾、絵画、工芸などの中にひっそりと息づいているのです。

たとえば――

- 蓮(パドマ):創造の瞬間に現れたとされる蓮の花は、神聖さと再生の象徴。ブラフマーはしばしば蓮の上に座り、そこから宇宙を生み出します。

- 白鳥(ハンサ):彼の乗り物。善と悪、真理と虚偽を見分ける知恵の象徴でもあります。ケララの寺院やランゴーリなどでも、白鳥のモチーフはしばしば「聖なる識別力」として用いられます。

- 四つの顔と四本の腕:四つのヴェーダを語るように四方を見つめ、宇宙の全方位に創造の種を撒く姿。すべてを見渡す「始まりの観察者」です。

- ヴェーダ(聖典):彼の手に握られたヴェーダは、知識と真理そのものの象徴として機能しています。

これらのモチーフは、単なる装飾ではなく、「静かな創造の力」を伝えるためのビジュアルコードとして今も使われています。

アクセサリーや壁画、寺院の天井彫刻の中に、ふと見つけた四面の顔や白鳥の姿――そこに、目立たぬ神の静かな意志が宿っているのかもしれません。

🌀 静かにすべてを創る存在として

ブラフマーは「宇宙を創り出した神」でありながら、インドの信仰体系の中でもっとも静かな神でもあります。

目立たず、過剰に語られず、それでも世界の基盤として在り続ける存在。

それはまるで、空気や大地のようにあたりまえに存在する「はじまり」の力そのものです。

四つの顔、四つの方向、四つのヴェーダ──

彼の造形そのものが、あらゆる知の始点であり、世界の骨格を静かに支える「理性」や「秩序」を象徴しています。

しかし、信仰の移り変わりの中で、ブラフマーはいつしか忘れられ、日常の祈りの中から姿を消していきました。

それでも、プシュカルやケララのように、今も静かにこの神を見つめる土地が残されていることは、

この世界のどこかで「創造のはじまり」への敬意が生き続けている証なのかもしれません。

喧騒の中で自分を見失いそうになったとき、

誰かに会う前に心を整えたいとき、

すべての始まりにそっと立ち返りたいとき。

「静かなる創造神」ブラフマーの存在に、少しだけ思いを向けてみてください。

言葉にならない部分に、理性と希望の光が差し込むかもしれません。

コメント