宇宙が揺らぐとき、世界の裂け目に現れる神がいます。

その名は、ヴィシュヌ。

インドの神々のなかで「守り」を司るこの神は、ただ静かに在るだけではありません。

世界が傾けば、その姿を変えて人々の前に現れ、秩序と混沌のあいだを泳ぎながら、あたかも糸を紡ぐように、壊れかけた均衡を結び直してゆくのです。

魚に、亀に、王子に、策略家に──

その化身は十にも及び、それぞれの時代で必要なかたちをとりながら、

ヴィシュヌは何度も「救い」としてこの世界に現れてきました。

けれど、彼はただの“ヒーロー”ではありません。

宇宙の海に眠るその姿は、あまりに大きく、深く、静かで、

すべてを見通しながらも、必要なときにだけ動くという“遍在する意思”のようなものでもあるのです。

火に、祈りに、音に、風に──

私たちの日々のなかにも、知らぬ間に息づいている存在。

それが、ヴィシュヌという神なのかもしれません。

🌊 ヴィシュヌとはどんな神様?

「ヴィシュヌ(Viṣṇu)」という名は、「遍在する者」を意味します。

それはつまり、“そこにある”けれど“見えない”存在──

空気のように、光のように、あるいは海のように、

世界のすみずみにまで行き渡っていながら、主張せず、ただ世界を支え続ける存在です。

神話において、ヴィシュヌはときに巨大な蛇(アナンタ)に乗って、宇宙の海を漂う存在として描かれます。

その姿は静かに目を閉じ、世界の始まりも終わりも見守る「眠れる守護者」。

けれどその眠りは無関心ではありません。

目覚めれば、そこから創造の炎が灯され、世界が動きはじめる──

その胎動の先に、ブラフマーが生まれ、シヴァが現れる。

彼らと並び立つ、三大神(トリムルティ)のひとりとして、

ヴィシュヌは「保ち、守る」という壮大な役割を担います。

けれどその「守り」は、盾のような静的な防御ではありません。

ときに化身として現れ、混乱の時代を終わらせ、世界を救うために“動く”守りでもあるのです。

それは川の流れのように、変化を受け入れながら全体を正す力。

柔らかく、けれど確かに、秩序を再構成する意志。

ヴィシュヌとは──

ただそこに在ることで、世界の形そのものを整える神。

そして、目に見えぬ調和の奥に、静かで確かな介入を秘めた存在なのです。

遍在するものとしての名と力

「ヴィシュヌ(Viṣṇu)」という名には、「すべてに満ちるもの」「あらゆるところに広がるもの」という意味があります。

それは単に“神”というよりも、法則そのものに近い存在。

目に見えるものだけでなく、風の動き、心のひだ、時間の流れ──

そういったあらゆる“つながり”の中に在るものとして、ヴィシュヌの神性は語られてきました。

その力は決して表面的ではありません。

強く輝くことよりも、内側から静かに世界を整えること。

まるで土の下にある根のように、全体を支えながら、しかし姿を見せるのはほんの一部。

ヴィシュヌとは、そういう「見えにくく、けれど確かに在る」神なのです。

宇宙の海に浮かぶ眠れる神

古代の宇宙観において、世界の起源は「海」でした。

それは生命のはじまりであり、終わりの場所でもある場所。

その海に横たわる巨大な蛇──アナンタ(無限)に身を預け、静かに眠る神の姿が、ヴィシュヌの最も象徴的なイメージのひとつです。

この眠りは、ただの休息ではありません。

宇宙のサイクルが止まっているあいだ、世界を守り続ける「静かな持続」。

その臍から生まれた蓮の花の上に、創造神ブラフマーが現れ、世界が再び動き出すとき、ヴィシュヌもまたその役目を変えていくのです。

眠るということは、委ねること。

動かないということは、すべてを見通しているということ。

その無言のまなざしが、私たちの世界を包んでいます。

姿を変え、守るということのかたち

ヴィシュヌが「守護の神」と呼ばれるのは、ただ在るからではありません。

必要なときに、必要なかたちで、この世界に介入するからです。

インド神話では、ヴィシュヌは十の化身──ダシャーヴァターラ──として繰り返し人々の前に姿を現します。

大洪水のときは魚に、巨悪を封じるためには王子に、

時代の終わりには炎を帯びた騎馬戦士として、

秩序が崩れかけた世界を、再び整えるために降りてくる。

この「変化を受け入れて守る」という柔軟さこそ、ヴィシュヌの本質なのかもしれません。

固定された形ではなく、あらゆる存在を通して現れるということ。

それはまさに、「遍在する神」の生きた証です。

「すべてをつなぎ直す手」── 調和の再構成者として

混乱の時代、崩れゆく秩序の中で、人は「守り」を求めます。

けれどヴィシュヌの守りは、ただ過去を維持することではありません。

崩れたものを見つめ、必要なものだけを拾い直し、未来へとつなぎ直す──

それが、彼の「介入」のあり方なのです。

それは川の流れのようなもの。

ときに氾濫し、ときに渇くことがあっても、

その本流はけして失われることなく、世界という全体をかたちづくっていく。

ヴィシュヌの手には、法螺貝と円盤が握られています。

一方は音を鳴らし、始まりを告げ、もう一方は回転しながら、混沌を断ち切る。

破壊でも創造でもなく、「整える」という行為の象徴がそこにあります。

その手が、今も目に見えぬところで、

崩れた世界をつなぎ直しているのかもしれません。

🌠 神話に見るヴィシュヌの物語

ヴィシュヌという神は、ただ“そこに在る”だけでは終わりません。

神話のなかで、彼は何度も、かたちを変えて世界へと現れます。

創造のはじまりにおいて、宇宙の海を静かに漂うその体から、

新たな命が芽吹き、世界の構造が立ち上がる。

けれど、その構造が乱れたとき──

彼は化身というかたちで現れ、時代ごとにふさわしい姿をまとい、調和を取り戻していくのです。

そこには、愛をともにする女神・ラクシュミーの存在もあれば、

創造と破壊の神たちとの緊張や協調もあります。

それらすべての神話は、ひとつの中心へとつながっていく──

「守る」ということの奥深さと、その多面性へと。

この章では、そんなヴィシュヌの神話をたどっていきます。

海の底から、王の玉座のうえまで──

さまざまな時代と物語のなかを、神は静かに、そして確かに歩いてきました。

黄金の海と創造のはじまり

宇宙のはじまりに、まだ陸も空もなかったとき──

そこにあったのは、限りない水の海だけだったとされます。

その海を、ひとつの姿が漂っていました。

蛇アナンタ(無限)に身を預け、静かに眠るヴィシュヌの姿です。

その眠りは、終わりのない静けさでありながら、

すでに「はじまり」を内包していました。

そしてある瞬間、ヴィシュヌのへそから一本の蓮の茎がすっと伸び、

その上に創造神・ブラフマーが現れた──

これが、ヒンドゥー宇宙論における「創造の第一場面」です。

ブラフマーは蓮の上で目を開き、四方を見渡し、世界をかたちづくっていきます。

けれどその根源には、眠るヴィシュヌの存在がある。

彼の身体は世界の支えであり、

彼の静けさは、あらゆる可能性を孕んだ“沈黙の胎動”なのです。

この神話は、単に神々の序列を描くものではありません。

目に見える創造(ブラフマー)の背後に、

見えない秩序の支配者(ヴィシュヌ)がいるという構造──

それは、世界がどのように立ち上がり、どう保たれるかを語る、深い比喩でもあるのです。

化身として降りる神──ダシャーヴァターラの軌跡

ヴィシュヌの名が、人々の記憶に深く刻まれているのは、

彼がただ「守る」神だからではありません。

世界が乱れたとき、必ず「かたちを変えて現れる」神だからです。

この神は、時代の破綻や混乱のたびに、

必要な姿となってこの世に降臨します。

それは十の化身──ダシャーヴァターラ(十の降臨)と呼ばれています。

最初の姿は、マツヤ(魚)。

世界が大洪水に沈もうとするとき、ヴィシュヌは魚となって

人類の祖マヌを方舟に導き、知識を未来へ運びました。

次に現れたのは、亀(クールマ)、猪(ヴァラーハ)、

そして獅子と人のあいだの存在(ナラシンハ)──

どれも人々の力では対処できない混沌に対し、

“人外”として降りることで秩序を立て直していったのです。

やがてラーマ王子、クリシュナといった人間の姿をした化身たちは、

王として、導師として、また策士として、

時代の内側に入り込みながら、崩れた秩序を少しずつ結び直してゆきます。

そして最後の化身──カルキ──は、まだ未来にある存在。

白馬に乗り、剣を持って、終末の時代に現れるとされます。

それは、いまこの瞬間にも“未来の調和”を準備しているという希望のかたちです。

変化することを恐れず、必要な姿で人間のそばに現れる神。

それが、ヴィシュヌという存在なのです。

愛とともにある神性のかたち

ヴィシュヌを語るとき、忘れてはならない存在がいます。

それが、豊かさと美、そして幸運を司る女神・ラクシュミーです。

このふたりは、ただの「神とその妃」という関係ではありません。

むしろ、力と恵み、守護と繁栄──それぞれの神性を補完し合う、対としての存在です。

ヴィシュヌが秩序を守るなら、ラクシュミーはその秩序の中に「意味と潤い」をもたらす。

祈りの場では、ヴィシュヌに手を合わせながら、

その傍に座すラクシュミーにも自然と目が向けられる──

それほどに、このふたりは常にともにある神とされてきました。

ふたりの関係を象徴的に描く神話のひとつが、乳海攪拌(ちちうみかくはん)です。

神々と阿修羅たちが協力し、不老不死の霊薬「アムリタ」を得ようと海をかき混ぜるこの神話で、

海のなかから美しい女神として現れたのが、ラクシュミー。

彼女は迷わずヴィシュヌのもとへと歩み寄り、以後、常に彼のそばにある存在となります。

ヴィシュヌの行動の多くは、ラクシュミーとの関係とともに語られます。

化身として現れるたび、彼女もまた別の名で、別のかたちで彼の隣に現れる──

それは、守るということに「愛」が伴っていることを教えてくれる物語でもあるのです。

三神一体としての交錯と共鳴

ヴィシュヌは、「三神一体(トリムルティ)」の一柱として語られます。

創造のブラフマー、維持のヴィシュヌ、破壊のシヴァ──

この三神が宇宙の循環を司るという思想は、ヒンドゥー哲学の核のひとつです。

けれど、三神はただ役割を分担しているわけではありません。

それぞれがときに交わり、ときに衝突しながら、宇宙の均衡を動的に保っているのです。

たとえば、創造神ブラフマーが傲慢になったとき、

それを戒めたのはシヴァでした。

そしてその傲慢を生んだ「基盤」として、ヴィシュヌの在り方が再解釈されることもあります。

また別の神話では、シヴァとヴィシュヌが互いに融合しあう存在として描かれます。

「ハリハラ(Harihara)」と呼ばれるその姿は、

右半身がヴィシュヌ、左半身がシヴァ。

破壊と守護、静寂と行動、すべてが一体であることを示す象徴です。

これらの物語が伝えるのは、

「正しい神」や「上の存在」が誰かということではなく、

世界は常に相克と協調のあいだで保たれているということ。

その中でヴィシュヌは、秩序を整える“手”であると同時に、

時にその秩序を生み出す“揺らぎ”すら受け入れる存在でもあるのです。

🎨 変幻する神のかたち ―― ヴィシュヌの多面性と象徴

ひとつの神が、これほど多くの姿を持つことがあるでしょうか。

ヴィシュヌという存在は、「守り」「調和」「遍在」といった概念に支えられながらも、

神話や信仰のなかで、あまりに多くの姿で現れます。

それは化身というかたちだけではなく、

その身体の色、その持ち物、その乗り物、そして“人としてのふるまい”にまで及びます。

戦う神、祈る神、遊ぶ神、導く神──

どの顔も真実でありながら、どれかひとつでは語りきれない。

だからこそ、ヴィシュヌは「動きながら保つ神」として、

信仰のなかで人々にとって極めて“近く”、それでいて“遠い”存在となってきたのでしょう。

この章では、そんなヴィシュヌの多面性に焦点を当てながら、

その象徴やふるまいに込められた意味を、ひとつずつ辿ってみたいと思います。

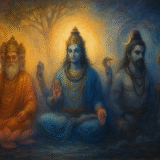

青と腕と道具たち

ヴィシュヌを思い浮かべるとき、まず何が見えるでしょうか。

青い肌、穏やかな表情、四本の腕。

そしてその手には、何かを握っています。

法螺貝(シャンカ)、円盤(チャクラ)、棍棒(ガダ)、蓮(パドマ)──

それらはすべて、ヴィシュヌという神の“役割”と“存在の深さ”を示す象徴です。

青という色は、空や海のように広がるもの・境界のないものを意味します。

それは「遍在する者」というヴィシュヌの名と深く結びつき、

彼が世界に偏在し、どこにでも届く存在であることを視覚的に伝えています。

四本の腕は、「人の力を超えた存在」であることの象徴です。

それぞれの手に持たれるものには、それぞれの意味があります。

- シャンカ(法螺貝): 創造のはじまりを告げる音。宇宙の最初の響き。

- チャクラ(円盤): 断ち切る力、秩序の回復。混沌を制する回転。

- ガダ(棍棒): 強さと安定、破壊からの守護。武の象徴。

- パドマ(蓮): 清らかさ、美、そして霊的な開花。

それぞれのアイテムは、ただの“武器”や“飾り”ではありません。

守るために、祈るために、正すために──それぞれの局面に合わせて手を使い分ける神。

ヴィシュヌという存在は、その身体ひとつひとつにも「語る力」が宿っているのです。

ラーマとクリシュナの人間くささ

ヴィシュヌの化身のなかでも、特に人々に親しまれてきた存在がいます。

それが、ラーマとクリシュナ。

ふたりとも人間としてこの世に生まれ、神でありながら、非常に“人間的”なふるまいを見せる化身です。

ラーマは、叙事詩『ラーマーヤナ』において理想の王として描かれます。

誠実で、まっすぐで、正しさを守るために苦悩し、

ときに愛を断ち切る決断すらする──

その姿は、まるで私たち自身の中にある“理想と現実のはざま”を映しているかのようです。

一方のクリシュナは、『マハーバーラタ』や『バガヴァッド・ギーター』に登場し、

子ども時代はいたずら好きな笛吹き、青年期は愛に満ちた恋人、

そして後年には深い哲理を語る軍師として、

人生そのものを遊び、導き、包み込むような存在として描かれます。

ラーマは「理想」の体現者、

クリシュナは「包容」の体現者。

どちらも人の姿を借りながら、

人を超えた意志と視点で、世界を導いていく存在です。

だからこそ、多くの人はこのふたりをただ“神”としてではなく、

「身近に感じられる、ちょっと不思議な誰か」として親しんできたのかもしれません。

空を駆けるガルダとともに

ヴィシュヌが天を翔けるとき、その背にあるのはただの翼ではありません。

そこにいるのは、神鳥ガルダ(Garuda)──

力強く、黄金に輝き、悪を退ける風のような存在です。

ガルダは、ただの「乗り物」ではありません。

インド神話において彼は独立した神格を持ち、

蛇族ナーガを退ける戦士としての神話や、王者としての血統譚を持つ、非常に特異な存在です。

もともとナーガに囚われた母親のために、不死の霊薬「アムリタ」を奪取し、

その引き換えに蛇たちの支配から母を解放したという物語──

この背景から、ガルダは自由・速度・正義・忠誠の象徴として語られてきました。

そしてその羽ばたきは、ヴィシュヌの意志を運ぶ風でもあります。

神の「介入」は、しばしばこの空飛ぶ神鳥のかたちで現れ、

災いの只中へと、ヴィシュヌの姿を届けるのです。

ヒンドゥー寺院の中には、本殿と門の間に「ガルダ像」だけが祀られている場所もあります。

それは、「この神はいつでもここからやって来る」という、

祈りと神の間をつなぐ媒介者としての役割を意味しているのかもしれません。

調和と闘争のあいだに立つ神──動と静のゆらぎ

ヴィシュヌという神を語るとき、彼はしばしば“中庸”の神だといわれます。

正義と悪、破壊と創造──その極端な力の均衡点に、

彼はあたかも最初からそこにいたかのように佇んでいるのです。

ラーマの姿で現れたとき、彼は王として「秩序」を貫きました。

たとえ愛する者との別れを伴っても、規範と道徳に殉じる冷徹さを選びます。

一方でクリシュナは、その真逆とも言える存在です。

策略、嘘、煽動──「正しさ」の外側から世界を導く神として、

あえて混乱の中に入りこみ、戦場でバランスを整えていくのです。

どちらも「守る」ための姿。

それは、善悪を超えた“世界そのものの秩序”への執着とも言えるかもしれません。

また、ヴィシュヌの一部の化身は、戦士ですらない存在として語られます。

魚(マツヤ)や亀(クールマ)といった、

動物のかたちをとってすら、彼は調和に必要な歯車となる──

世界が混乱しすぎたとき、

ヴィシュヌは静かにかたちを変え、力強く再起動のスイッチを押すのです。

そう、彼は「変わる神」でありながら、「ぶれない神」でもあります。

その中心にあるのは、常に世界全体の安定。

そこにこそ、ヴィシュヌという存在の根源的な魅力があるのでしょう。

🏡 ヴィシュヌと日常の信仰

神話において、ヴィシュヌは宇宙の調和を守る存在として描かれてきました。 けれど彼は、はるか彼方の神であると同時に、今を生きる人々の“暮らしのそば”にいる神でもあります。

朝の祈り、家庭に飾られた神像、祝祭の日の火の儀礼。 そのすべてのなかに、ヴィシュヌは静かに、確かに息づいています。

彼は遠くに祀られる存在ではなく、日々の営みに入り込んでくる神。 それはまるで、空気のように自然で、けれど決して失われることのない信仰のかたちです。

このセクションでは、そんな“日常に根ざしたヴィシュヌ”の姿に光を当てていきましょう。

神を迎える暮らしと祈り

ヴィシュヌは、寺院だけにとどまる神ではありません。

多くの家庭で、彼は日々の祈りの対象としてとても親密な存在になっています。

インドの住宅に入れば、小さな棚や部屋の隅に、家庭用の神棚=プージャー・ルームが設けられている光景に出会うでしょう。

そこにはラーマやクリシュナ、ナラーヤナとしてのヴィシュヌ像が飾られ、花や香、ランプとともに毎朝の礼拝が捧げられます。

こうした信仰の姿勢は、単なる習慣ではなく、神と共に生きるという感覚そのもの。

料理を始める前、旅に出る前、眠りにつく前──

日々のあらゆる節目において、ヴィシュヌの名がそっと唱えられます。

とりわけ敬虔な家庭では、毎日灯すディーヤ(オイルランプ)の火に、ヴィシュヌの守護を願うことも。

それは彼が「見守る者」として、暮らしの奥深くに溶け込んでいる証なのかもしれません。

祝祭に見る信仰のかたち

インドの祝祭は、ヴィシュヌ信仰の感覚を最も鮮やかに映し出す場でもあります。

ラーマナヴァミではラーマ王の誕生を祝い、クリシュナ・ジャナマーシュタミーではクリシュナの幼少期を讃えます。

どちらも神話の叙事詩が、村や都市の広場で現代へと再演されるように響く儀礼です。

また、ディワリ(光の祭典)ではヴィシュヌの化身のひとつ、ラーマが帰還した象徴として、

油灯(ディーヤ)とともに光が夜を照らします。

光は暗闇を照らし、秩序を再生し、彼がもたらす調和を祝福する行為でもあるのです。

家族と村が輪になって詩を唱え、踊り、聖なる火の周りに集うとき、

そこには神話と現実が交差する瞬間があり、

ヴィシュヌという神が、ただ観念的な存在ではなく、人々の日常に溶け込み、動き出す神として息づいていることが感じられます。

火と調和──アグニとともにある祈り

ヴィシュヌ信仰の中で火(アグニ)は、ただの物理的な炎ではありません。プージャーやヤジュニャと呼ばれる祈りの儀式において、火は神々への祈りを届ける“媒介”として、古来より重要な位置を占めてきました。

アグニは「神々の口」とも呼ばれ、ギー(精製バター)や穀物、香を炎に捧げることで、人々の願いを神へと運ぶ存在とされます。このとき、ヴィシュヌはしばしば「ヤジュニャ(供犠)の守護者」として、その火のなかに宿ると信じられています。

インド各地の家庭では、今も日常的に小さな火を灯して祈る風景が見られます。祭壇に据えられたディーヤ(油灯)や、ハヴァーンの煙の中に宿る神聖さ。それは、静かな祈りの中にもヴィシュヌと世界の調和があるという感覚のあらわれなのです。

ケララに息づく“幼い神”の信仰

ケララ州トリシュールにあるグルヴァユール寺院では、ヴィシュヌは「グルヴァユールアッパン」として、幼いクリシュナの姿で祀られています。ここでは神は“強く遠い存在”ではなく、むしろ可愛らしく親しみやすい存在として信仰されています。

この寺院では、神がバターまみれの子どもの姿で登場するエピソードを中心に、「神を世話する」という家庭的な奉仕が日常的に行われています。

毎朝の沐浴、装飾、花や食事の捧げもの──一つひとつの儀礼が、親が子を育てるような丁寧さで繰り返されるのです。

それは「神は遠くにいるもの」という感覚を超えて、神を“家族の一員”として迎え入れる信仰。ケララではそんな信仰のかたちが、静かに息づいています。

🌟 関連モチーフとアートに見るヴィシュヌの象徴性

ヴィシュヌもまた、ヒンドゥーの神々と同じく、象徴に満ちた存在です。

その姿は祈りの中だけでなく、寺院の壁画やブロンズ像、織物やアクセサリーといった日常の中にも息づいています。

それらのモチーフは、単なる神話のイメージではなく、「維持」と「調和」の力をかたちにした神聖な視覚言語として、今も人々に寄り添い続けています。

たとえば――

- シャーンカ(法螺貝): ヴィシュヌの左上の手に握られる法螺貝は、宇宙のはじまりを告げる音とされ、混沌に秩序をもたらす力を象徴しています。祈りの場でも吹かれ、悪を祓う音として重んじられます。

- チャクラ(円盤): 回転し続ける円は、時間と運命、宇宙の輪廻を表すもの。ヴィシュヌが持つチャクラは、「悪を断ち切る正義の輪」として、破壊とは異なる“調和の裁き”を意味します。

- ガルダ(神鳥): 太陽を背負って飛ぶガルダは、ヴィシュヌの乗り物。蛇の象徴ナガを制し、天を駆ける存在として、「不死と超越」を体現しています。インド各地の寺院で、ガルダの像が祀られる場所は、神域への入口とされます。

- 青い肌と横たわる姿: 世界の果てに近い場所では、ヴィシュヌが蛇神アナンタの上で眠る姿として描かれます。これは「宇宙のあいだにある静かな時」──破壊と創造のあいだを保つ、永遠の安定を示すイメージです。

これらの意匠は、単なる信仰のシンボルではなく、人の暮らしや美意識の中に「秩序と再生の物語」を織り込むための道具でもあります。

彫刻のガルダに見つめられながら門をくぐるとき。

衣の縁にあしらわれたチャクラ模様にふと目を留めたとき。

その静かな気配のなかに、ヴィシュヌという神の深い調和の意志が宿っているのかもしれません。

🌀 世界に満ちる調和の力として

ヴィシュヌはいつも、決して「声高には現れない神」でした。

破壊の轟音のなかにあっても、その奥で静かに世界を支え、

混沌のただなかに、秩序の一本の線を引く存在。

この世界に「続き」があること、

朝がまた来ること、

私たちがそれぞれの日常を生きられていること。

その当たり前のような営みの裏側で、確かに鼓動し続けている意志があるとすれば──それは、まさにヴィシュヌのものなのかもしれません。

インド神話のなかで、彼は何度も姿を変え、地上に降りてきました。

魚として、亀として、王子として、聖者として。

それは「遠い神」ではなく、共に在るための神としての選択。

祈りのかたちが変わっても、

信じる人の暮らしが変わっても、

世界が終わらないかぎり、彼の物語も終わらない。

ヴィシュヌは今も、この世界のどこかで、「調和」という名の奇跡を起こし続けているのです。

コメント