神々の物語に触れるとき、わたしたちは何を求めているのでしょう。

強さ、美しさ、救い。あるいは、自分自身の奥にある何かを映す鏡として。

パールヴァティー(Pārvatī)──この女神の名は「山の娘」を意味します。

ヒマラヤの神・ヒマヴァットの娘として生まれ、荒ぶる神シヴァのもとへと歩み寄った彼女は、

ただの美しい女神ではなく、愛と修行、母性と力を併せ持つ存在として、インド全土で愛されています。

シヴァの妻として、ガネーシャやムルガン(スカンダ/カールッティケーヤ)の母として、

あるいは怒れる女神・ドゥルガーや破壊神・カーリーと姿を変えるその姿は、

ひとつの神の中に優しさと猛り、静けさと変容が同居していることを教えてくれます。

この記事では、そんなパールヴァティーの物語と信仰を通して、

インドに息づく女神の姿を、やさしく辿っていきます。

🕊 パールヴァティーとはどんな女神?

パールヴァティー(Pārvatī) は、サンスクリット語で「山(Parvata)の娘」という意味を持つ女神です。インド神話では、ヒマラヤの神ヒマヴァットとその妃メーナーの娘として生まれました。

彼女は シヴァ神の妃 として知られ、神話の中で最も多くの物語が語られる存在のひとりです。しかし、パールヴァティーは単なる「妻」ではありません。愛と献身、修行と力強さを兼ね備えた女神として、自らの意思と信仰でシヴァのもとへと歩み寄り、幾多の試練を超えて結ばれたその姿は、多くの信仰を集めてきました。

また彼女は、母としての姿でも信仰されています。象の頭を持つ神 ガネーシャ や、戦いの神 ムルガン(スカンダ/カールッティケーヤ) の母でもあり、育み、守る力を象徴しています。

さらに注目すべきは、パールヴァティーが ドゥルガー や カーリー といった姿に変容すること。

一見穏やかな女神が、怒りや破壊の化身へと変わることは、インド神話における「女性の多面性」や「内なる力の顕現」を示しています。

つまりパールヴァティーは、やさしさと力、献身と変容を併せ持つ、現代にも響く存在なのです。

山の娘、パールヴァティーという名前に込められたもの

パールヴァティー(Pārvatī)という名前は、サンスクリット語で「山」を意味するParvataに由来します。つまりこの名は、文字通り「山の娘」という意味。

彼女の父はヒマヴァット──ヒマラヤ山脈を神格化した存在とされ、その出自からも自然と大地のスピリットを体現する女神として語られてきました。

この名前には、単に山の神の娘という意味だけでなく、どっしりとした落ち着きと、内なる強さをたたえた存在としての印象も重なります。

静かに佇む山のように、動じない意志と穏やかな慈愛。そして時に、自らの足で険しい道を登っていくような修行者としての姿も──この名には、そんな多層的な女神像が宿っているのです。

シヴァの配偶神、そして“再び愛を育む者”としての彼女

パールヴァティーという存在を語るとき、欠かせないのがシヴァとの物語です。

二人はただの神とその伴侶ではありません。死を越えて、ふたたび愛を紡いだ、深い絆の象徴なのです。

彼女はかつてサティという名で生まれ、すでにシヴァの妻でした。けれど、その父ダクシャがシヴァを侮辱したことをきっかけに、サティは自らの命を絶つという選択をします。

世界がひび割れるような悲しみの中で、サティはパールヴァティーとして転生。

山の娘として育ち、強い意志と祈りによって、もう一度シヴァの心に触れようとします。

その道のりは、決して平坦ではなかったはず。けれど彼女は、ただ待つのではなく、愛を自ら取りにいったのです。

そして、やがて二人はふたたび結ばれます。

“再会”ではなく、“再び愛し合う”ことを選んだ彼女の姿は、多くの人々の胸に静かに響いています。

「柔と剛」「家庭と修行」「美と瞑想」の象徴的存在

パールヴァティーが特別な女神とされる理由のひとつに、相反する価値を統合する存在であることが挙げられます。

彼女は山の娘としての柔らかさと自然な包容力を持ちながらも、

厳しい修行を積んでシヴァと結ばれた強い意志の持ち主でもあります。

家庭を守る優しい妻でありながら、

深い瞑想と苦行を通じて神格に至った行者のような一面も併せ持っています。

また、その姿には美しさとともに、

神聖な静けさと集中を宿す精神的な深さが流れており、

まさに「祈る存在の美」としての理想像を体現しています。

こうした「柔」と「剛」のバランスは、

人間としての理想、あるいは女性性の多面性を象徴するものとして、

現代においても多くの人々の心に響いています。

🪷神話に見るパールヴァティーの物語

パールヴァティーのことをもっと知りたいと思ったとき、

その答えは「物語」の中にあります。

はじまりは、サティという名の少女のころ。

そこから彼女は大きな喪失を経て、もう一度この世界に戻ってきました。

それが――「パールヴァティー」としての新しい人生のはじまり。

シヴァとの出会い、再会、そして深い愛。

ふたりの間に生まれた子どもたちの物語も、

インドの家庭で語り継がれてきた、大切なエピソードです。

この章では、そんな女神の記憶に触れるような時間を一緒にたどっていきましょう。

ただの神話ではなく、心に残る祈りのかたちとして。

サティの焼身と転生

むかしむかし。

シヴァの妻であるサティは、父ダクシャの怒りを一身に受け、深い悲しみの中で命を絶ちます。自ら火に身を投じたその姿は、静かな決意と愛の強さを物語るものでした。

シヴァはその死を嘆き、世界から姿を消してしまいます。けれど、神々の願い、そして宇宙の均衡のために──サティは「パールヴァティー」として再びこの世に生を受けるのです。

「山の娘」として生まれ変わった彼女は、前世の記憶を胸に、もう一度シヴァと出会う日を待ちます。

ただの転生ではなく、「愛を取り戻すための旅路」としての再誕。そこには、ヒンドゥー神話ならではの壮大で切ない旋律が流れています。

シヴァとの再会と愛

長い時を経て、パールヴァティーは再びシヴァの前に立ちます。けれど、瞑想に沈む彼は、彼女の存在に気づこうともしません。

それでもパールヴァティーはあきらめませんでした。厳しい修行を重ね、自らの心と体を清めることで、ただ静かに、まっすぐに愛を示し続けます。

その姿に、ようやくシヴァの心が動きます。前世の記憶がゆっくりと蘇り、ふたりの魂がまたひとつに重なった瞬間――それは宇宙に調和が戻る音でもありました。

この物語は、求めることよりも「捧げる愛」の深さを教えてくれるようです。見返りではなく、ただ相手の幸せを願うこと。そんな愛が、神話の中でしずかに咲いています。

息子・ガネーシャとムルガン誕生の話

神と女神のあいだに生まれる子どもたちは、しばしば宇宙のバランスを担う存在になります。パールヴァティーとシヴァにも、ふたりの息子がいます。

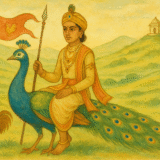

ひとりはガネーシャ(Gaṇeśa)。パールヴァティーが自らの身体から生み出した、強くて優しい象の頭を持つ神様です。母の沐浴を守るために立っていたガネーシャが、知らず父であるシヴァに立ちふさがり、斬られてしまう――そんな悲しい出会いが、やがて深い家族の絆へと変わっていきます。

もうひとりはムルガン(Murugan)。戦の神として知られ、聡明さと美しさ、そして勇敢さを兼ね備えた存在です。兄弟とはまったく異なる性質を持ちながら、ふたりとも母パールヴァティーの愛をたっぷり受けて育ちます。

母としてのパールヴァティーの姿は、どこか私たちの日常にも重なるかもしれません。子どもたちがそれぞれの道を歩んでいくことを見守る、そのやさしさと覚悟が、神話の中にあたたかく描かれています。

メーナーとヒマヴァット(両親)の存在

パールヴァティーが「山の娘」と呼ばれるのは、彼女の父がヒマヴァット(Himavat)というヒマラヤの神だからです。

ヒマラヤの荘厳な山々が神格化されたこの存在は、静けさと包容力を象徴しており、パールヴァティーの内なる落ち着きの源でもあります。

母のメーナー(Mena)は、美と優雅さを体現する存在であり、天女アプサラスの系譜に連なるとも言われています。

しなやかで気品あるその佇まいは、パールヴァティーのもつ穏やかさや美しさの源となっているのかもしれません。

この両親のもとで育ったパールヴァティーは、自然と神性、静けさと力という両極を併せ持つ存在として形成されていきます。

そして、彼女自身が歩む神話の道のりは、やがてその両親からの祝福を背に、世界へと広がっていくのです。

🕸️ 姿を変える女神 ── ドゥルガーやカーリーとしての一面

パールヴァティーは、いつも穏やかで優しい姿をしているわけではありません。

ときに彼女は、戦う女神「ドゥルガー」や、怒れる破壊の力「カーリー」として現れます。

これらの姿は、外の世界が乱れたとき、あるいは内なる秩序が脅かされたときに、「内なる力」の発露として立ち上がるもの。

彼女は、ただ守るだけの存在ではなく、悪を打ち砕くための「変容」も受け入れる、柔軟で力強い存在なのです。

ドゥルガーは、数々の武器を持ち、多くの腕を広げて悪を討つ姿で知られています。

一方のカーリーは、舌を突き出し、死と再生の象徴として恐れられ、同時に「母」としての根源的な力も感じさせます。

これらの変容は、私たち自身の内にもあるものかもしれません。

やさしさの裏にある怒り、守るために必要な強さ、それを受け入れるということは、パールヴァティーの信仰の中でとても大切なテーマです。

過酷な状況で顕れる強い側面

パールヴァティーがただ優しいだけの女神だと思っているなら、それは半分だけの理解かもしれません。

彼女は、愛する者を守るとき、正しさを貫くとき、静かな瞳の奥に燃える炎を隠してはいません。

たとえば悪魔マヒシャースラを倒すために現れた「ドゥルガー」の姿。

それは神々すら太刀打ちできなかった混沌への決意ある一撃でした。

また、母としての深い悲しみと怒りが頂点に達したとき、彼女はカーリーという姿で狂気と破壊の女神にも変わります。

舌を出し、首飾りを揺らしながら、あらゆる執着を飲み込むように。

その姿に、人々は恐れと同時に安堵を抱きます。

「ここまで怒ってくれる誰かが、世界にはいる」と感じられるから。

女性神の変容・統一性としての重要性

ヒンドゥー教の女神たちは、実はひとつの源から派生した多様な姿だと考えられています。

それは、まるで水が川になり、霧になり、氷になるように──

本質はひとつでありながら、現れるかたちは無数。

パールヴァティーはその中心的存在とされ、ドゥルガーも、カーリーも、サティも、

ひとつの宇宙的女性原理(シャクティ)の顕れとして結びついています。

この考え方は、「あるがままの自分の中に、すでにすべての力がある」ことを肯定してくれるようです。

やさしさも、怒りも、強さも、美しさも──それらすべてが女神の一部であり、

そのすべてを、パールヴァティーは静かに内包しています。

『母』としての懐の深さと『怒れる力』との同居

パールヴァティーは、あたたかく包み込む母の顔を持ちながらも、必要なときには恐れられるほどの力を発揮する存在でもあります。

「カーリー」として現れるとき、彼女は怒れる黒き女神として、悪を容赦なく滅ぼします。流れる髪、突き刺さるような視線、首飾りは骸骨──その姿はまさに破壊の化身。

けれどそれは、すべてを守るための怒りでもあります。

母が子を守るために牙を剥くように、愛があるからこそ現れる凄まじさ。

その極端とも言える表現の中に、インドの人々は女神の本当の懐の深さを見ています。

パールヴァティーとは、優しさと力を同時に生きる存在。

それは、感情のバランスをとることに悩む私たちに、

「どちらもあっていい」とそっと語りかけてくれるようです。

🏡パールヴァティーと日常の信仰

インドの家庭では、ヒンドゥー教の女神さまはとても身近な存在です。中でもパールヴァティーは、多くの人々に「理想の妻」や「家庭の守り神」として親しまれています。

たとえば南インドのある村では、朝になるとお母さんたちが玄関前に白い粉で模様(コーラム)を描きながら、パールヴァティーに「家族が今日も無事でありますように」と祈る姿がよく見られます。

こうした日々の信仰は、何か大げさな儀式というよりも、日常のなかに自然と溶け込んでいる祈りのようなもの。料理の前に火の神に、掃除の後に家の女神に、そして一日の終わりには家族の幸せを見守るパールヴァティーに、そっと手を合わせるような感覚です。

「神さま」と聞くとちょっと遠い存在に思えるかもしれませんが、パールヴァティーはむしろ “となりにいるような存在” として、今も多くの人に愛されているのです。

特に女性にとっての理想像――母性・妻・姫の融合

パールヴァティーは、ヒンドゥーの神話の中でも、とても人間らしい女神です。

強くて、やさしくて、時には怒って、傷ついて、それでも大切なものを守ろうとする。そんな彼女の姿に、自分を重ねてきた女性たちは、きっとたくさんいたんじゃないかなと思います。

彼女の魅力は、ひとことで言うなら「母性・妻・姫」という三つの要素を、ひとりの中にすべて抱えているところ。

- 子どもたちを見守る母としてのあたたかさ。

- シヴァと対等に向き合う妻としての芯の強さ。

- 山の姫としての美しさや気高さ。

それぞれがバラバラではなく、どれも彼女の中で自然に結びついているところが、とても魅力的なんです。

時には自分の「女らしさ」に悩むことがあるかもしれません。家庭と仕事のバランスに戸惑ったり、自分に強さが足りないように感じたり。でも、パールヴァティーは、どんな自分も受け入れてくれるような、そんな広さを持った存在に思えます。

だからこそ、今も彼女は多くの女性たちにとって、「こんなふうに在れたらいいな」と思わせてくれる理想のかたちなのかもしれません。

現代でも続く崇拝――今も暮らしの中に生きるパールヴァティー

ヒンドゥー神話の中の存在というだけでなく、パールヴァティーは今も多くの人々の暮らしに根づいています。特にインド各地では、彼女を主役とした女性たちのお祭りがいまも盛んに行われています。

ティージ祭(Teej):夫婦の絆を願う断食の祈り

北インドやネパールで行われるティージ祭は、既婚女性たちが夫の長寿と幸福を願って断食し、パールヴァティーに祈る日。

この祭りは、パールヴァティーがシヴァ神と結ばれるまでに長い修行と忍耐を重ねた物語にちなんでいます。

彼女のように強く、そして美しく在りたいと願う女性たちが、鮮やかな衣装をまとって踊り、歌い、祈りを捧げます。

ガウリ・プジャー(Gauri Puja):良縁を願う若い女性の祈り

西インドやマハラシュトラでは、春に行われるガウリ・プジャーも有名です。

このお祭りでは、特に若い未婚の女性たちが良縁や理想の夫を願って、パールヴァティーを祀ります。

美しく飾られた女神像に花や供物が捧げられ、女性たちは家族の平安と豊かな暮らしを願って祈ります。

ケララにおけるパールヴァティー像

南インド、特にケララ州では、パールヴァティーはとても身近で親しまれている存在です。

この地域の寺院では、単体で祀られるよりも、シヴァ神と並んで祀られることが多く、夫婦としての神聖な絆が大切にされています。たとえばタリプラヤール寺院では、シヴァとパールヴァティーが仲睦まじく並ぶ姿が描かれており、訪れる人々は「理想の夫婦」として敬意を込めて礼拝します。

また、ケララの家庭では、祈りの時間にパールヴァティーへそっと手を合わせる習慣が今も息づいています。「家を守ってくれるお母さん」のような存在として、静かに、でも確かな信仰が根付いているのです。

神話の中だけでなく、人々の日常や暮らしの中に自然に溶け込んでいる女神。それが、ケララでのパールヴァティーの姿かもしれませんね。

🌟 関連モチーフとアートに見るパールヴァティーの象徴性

パールヴァティーと聞くと、まず思い浮かぶのはその穏やかな微笑みと、たおやかな美しさではないでしょうか。

神話の中でも彼女は、花や山、月の光といった自然の美に包まれながら登場します。そんな彼女の姿は、アクセサリーやアートの世界でも、たくさんのインスピレーションを与えてくれています。

ここでは、女神パールヴァティーの象徴とされるモチーフや、彼女をイメージして作られたアクセサリーについて、少しずつ紐解いていきましょう。

花、山、月、金色の衣、優しい微笑みなど

パールヴァティーがまとうイメージには、自然のやさしさと気高さが同居しています。たとえば、彼女の頭を飾る花々。これは、ヒマラヤの自然の中に生まれた「山の娘」としての彼女を象徴しています。蓮やジャスミンの花は、その清らかさや内なる美を物語っているようです。

また、山の風景も彼女の大切な背景です。険しくも静かな山々は、瞑想と修行に向き合う彼女の静かな決意を感じさせます。そこに差し込む月の光は、夜の静けさと心の奥底にある祈りのような感情を呼び起こしてくれるもの。

衣装に目を向けると、金色のサリーを纏った女神の姿が多く描かれます。金色はインドにおいて、太陽や神性の象徴。華やかすぎず、でも確かに輝くその色合いが、パールヴァティーの“静かな強さ”を表現しているようにも感じられます。

そして何より印象的なのは、そのやさしい微笑み。誰かを見守るような、すべてを包みこむような穏やかなその表情は、見ているだけで安心をもたらしてくれる存在です。

アクセサリーや装飾品の中に、こうした要素を少しずつ取り入れると、日常の中にもパールヴァティーの気配を感じられるようになるかもしれません。お守りのように、そっと身につけてみてくださいね。

🌀 やさしさと強さを内包する存在として

パールヴァティーは、ただの「神様」という存在にとどまらず、私たちの日常にそっと寄り添ってくれるような、不思議なあたたかさを持っています。

母としてのやさしさも、戦う女神としての力強さも、愛する人と向き合う誠実さも、すべてを抱きしめるようにそこにある。

そして何よりも、彼女の物語は「変わり続けること」「何度でも立ち上がること」の大切さを教えてくれます。

愛する人のために生まれ変わること。強さとやさしさを両立させること。誰かを守るために、自分の姿すら変えること。

そうした静かな決意が、パールヴァティーの姿には詰まっています。

忙しい毎日の中で、自分を見失いそうになったとき。

誰かを大切に思う気持ちが、うまく伝えられないとき。

心の奥に、そっとこの女神の存在を思い出してみてください。

彼女の祈りのようなまなざしが、あなたの内側の光をそっと照らしてくれるかもしれません。

コメント