沈黙のなかで踊り、終わりのなかで始まりを抱く神がいます。

その名は、シヴァ。

インドという大地に古くから息づくこの神は、ただの「破壊者」ではありません。

怒りも、慈悲も、愛も、孤独も──すべてを内に湛えながら、

世界の終わりと始まりを、静かに、そして烈しく見つめてきた存在です。

祀られるとき、彼は炎をまとう舞踏者「ナタラージャ」として現れ、

またあるときは、ただ静かに、ヒマラヤの奥で瞑想する求道者の姿をとります。

そして何より、彼は「家族をもつ神」でもある。

女神パールヴァティーとの愛、そしてその子どもたちとの絆も、

シヴァという存在を語るうえでは欠かせない鍵です。

力強く、なのにどこか人間くさい──そんな神がいてもいい。

そう思わせてくれるのが、シヴァという存在なのかもしれません。

🌌 シヴァとはどんな神様?

静寂の中にすべてを抱き、破壊の中に再生を生む者──それがシヴァ。

インド神話において、シヴァはただ「破壊神」として語られる存在ではありません。

深い瞑想に沈む隠者の顔と、宇宙を踊りで揺らす舞踏者の顔。

荒ぶる神でありながら、もっとも親密な存在でもあるという、複雑な両義性を宿した神です。

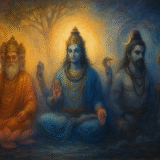

ヴィシュヌ(維持)・ブラフマー(創造)と並ぶ三大神〈トリムルティ〉の一柱として知られながら、

時にそれを超越し、宇宙の理そのものの化身とまでされる彼の姿は、神話世界の中でも特異です。

この記事では、そんなシヴァという存在に迫ります。

神話や信仰の中に息づく物語、変化する姿、日常に宿る信仰、そして象徴となった数々のモチーフまで──

「破壊」の裏にある静けさと、「再生」の始まりを担う神としてのシヴァ。

その魅力を、少しずつ、ひも解いていきましょう。

時の終わりに現れる存在

シヴァは「破壊の神」と呼ばれることが多いですが、それは恐怖や怒りの象徴ではありません。

むしろ、すべてのものがいつか終わるという、宇宙の理(ことわり)をそのまま体現した神――それが、シヴァです。

終わりは、恐れるべきものではなく、次の創造を迎えるための準備。

ブラフマーが「始まりの息吹」を担ったとすれば、シヴァは「終わりの沈黙」をその掌に宿しています。

彼の舞は、宇宙を揺るがす「タンダヴァ(破壊の舞)」。

すべてを壊すことでしか見えない真実、崩れて初めてあらわれる静寂。

その踊りは、世界を壊し、そして新しい世界を孕ませる力でもあります。

静寂と暴力のはざまに立ち、終わらせることの神聖さを語る存在――

それが、シヴァの本質なのです。

終焉を抱く舞踏──世界が燃えるときの踊り手

宇宙の創造と同じだけ重要なのが「破壊」──その役割を担う神として、シヴァはしばしば終末の象徴として語られます。

ヒンドゥー教では、宇宙は「創造・維持・破壊」のサイクルを何度も繰り返すとされており、そのサイクルの終わりを告げるのが、シヴァの踊り「タンダヴァ」だと信じられています。

この舞踏には、世界を焼き尽くす力が宿るとされ、それはただの破壊ではなく、次の創造に向けた準備であるとも解釈されます。怒りに満ちた「ルドラ・タンダヴァ」、歓喜に包まれた「アーナンダ・タンダヴァ」など、タンダヴァにはいくつかの形があり、それぞれ異なる象徴性を持ちます。

つまりシヴァは、世界を終わらせる者でありながら、再生の舞台を整える存在でもあるのです。

この破壊の神というイメージから、シヴァは時に恐ろしい存在として描かれますが、実際には「終わりの先にある希望」や「すべてを受け入れる大きな器」としての側面も持っています。

静かなる終焉のダンサー──その足音は、世界の節目にそっと鳴り響いているのかもしれません。

破壊神の「孤独」と「抱擁」

破壊の神と聞いて、冷たい恐怖や距離感を思い浮かべる人は多いかもしれません。けれど、シヴァの本質には、むしろ深い「孤独」と、限りない「抱擁」が同居しています。

シヴァはしばしば、ヒマラヤの雪山で独り瞑想にふける「放棄者(サンニヤーシン)」として描かれます。世界の営みに背を向けるような姿は、あらゆる煩悩や執着から距離を取った、究極の解脱を象徴しているともいえるでしょう。

けれど同時に、シヴァは家庭を持ち、パールヴァティーと息子たちを深く愛する「家父長」極端な振れ幅を感じさせます。

また、彼は時に、苦しむ者に最もやさしい神として描かれます。地位や階級にかかわらず、心からの祈りには応えるとされ、特にマルガ(道)を求める修行者たちにとっては、身近で信頼できる「導き手」です。

孤高にして、慈愛に満ちた存在──それがシヴァなのです。

すべてに浸透し、すべてと無関係な存在

シヴァという存在は、神々の中でも特異です。力強く、破壊的で、愛にあふれ、狂気すら孕みながら、どこにも属さず、しかしどこにでも現れる──そんな二重性をもった神です。

たとえばシヴァは、世界を破壊する神であると同時に、その破壊のなかに新たな秩序と再生の兆しを宿す者でもあります。それはまるで、古びた価値観を焼き払ったあとの黒焦げの大地に、芽吹く緑を感じるようなもの。

ヒンドゥー教の中でも、シヴァは信仰の対象というより「原理」や「気配」に近い存在として敬われます。儀式を超えて、修行者の沈黙の中、舞踊のうねりの中、火の中、水の底──至るところにその気配が潜んでいるとされるのです。

そしてその一方で、この宇宙のいかなる現象にも束縛されない、絶対的な自由を体現する神でもあります。どんな善悪も、秩序も、超えていく存在。

だからこそ、シヴァはいつも人々に問いかけてきます。

「君は、そのままで、在ることができるか?」

🕉️ 神話に見るシヴァの物語

シヴァという名を聞いたとき、どんな姿を思い浮かべますか?

破壊と再生の神。青い喉、第三の眼、怒りの舞──

そのどれもが印象的で、インド神話の中でも際立つ存在感を放つシヴァ。けれど、そのイメージはあまりにも強く、ときに“神としての全体像”を見えにくくしているかもしれません。

破壊神でありながら、宇宙を支えるヨーギーであり、妻を深く愛する夫でもある。

静かに座る姿もあれば、世界を揺るがす舞を踊る姿もある──

この両極を抱える神は、なぜ今も人々に深く愛され、崇拝され続けているのか?

ここでは、シヴァにまつわる代表的な神話を辿りながら、その矛盾を内包したまま在り続ける神の姿を探っていきます。

彼の神話を紐解くことは、「壊す」という行為の裏にある慈愛と真理を見つめ直すことでもあるのです。

タンダヴァに宿る、宇宙の終わりと再生

シヴァの名前を耳にしたとき、まず最初に思い浮かべるのは「踊る神」としての姿かもしれません。

「タンダヴァ」と呼ばれるその舞は、ただの神聖な踊りではなく、宇宙の深い真理そのものだと伝えられています。

シヴァが舞うたび、星々は砕け、世界は燃え尽き、

そして静寂のなかから、あたらしい秩序が芽吹いていく。

それは破壊と創造のリズム──まるで宇宙そのものの心臓の鼓動のように。

「ナタラージャ(舞踊王)」と呼ばれるシヴァの姿をご存じでしょうか。

火焔の輪の中で右足を上げ、左足で「無知」の象徴を踏みしめるその姿は、混沌のなかの秩序を体現しています。

ある神話では、宇宙が終わりを迎えるとき、シヴァがタンダヴァを舞い、すべてが灰になると語られます。

でも、それはただの終わりではありません。

焼き尽くされた灰の中から芽吹く「再生」こそ、シヴァの舞のもうひとつの意味。

この世界が揺れ動くたび、

どこかでシヴァの足音が聞こえているのかもしれません。

シヴァとシャクティ、その対をなす力

シヴァという神さまには、どこかすべてを拒んでいるような印象を持つ方もいるかもしれません。

ヒマラヤの雪深い山奥で、誰にも会わずにただひとり、深い瞑想にふける姿。それはまるで、この世界に背を向けたようにも見えます。

けれど、その孤独は断絶ではありません。

あらゆるものを包みこむための静けさ──それが、シヴァの本質なのです。

宇宙が静寂のなかでその秩序を保っているように、

シヴァの沈黙もまた、世界のバランスを支えている。

そして、そんな静けさにそっと響くのが、「シャクティ」という名の力。

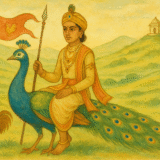

パールヴァティー、カーリー、ドゥルガー……さまざまな女神の姿としてあらわれるシャクティは、シヴァの中に命のリズムをもたらします。

シヴァはシャクティなしでは動かない神。

世界に働きかけ、変化を起こすのは、いつも彼女たちのほうなのです。

ふたりが結ばれることで、シヴァは“世界のなかにある神”として息づきはじめる。

パールヴァティーとの結婚や、カーリー、ドゥルガーとしてのもうひとつの姿は、

ただの神話の恋物語ではありません。

静と動、陰と陽──宇宙をかたちづくるふたつの力の交わりを描いているのです。

孤高であることと、誰かを受け入れること。

そのどちらもがシヴァという神の姿であり、

孤独な心に誰かのぬくもりが触れたとき、世界がふたたび動き出す──この神話は、そんな優しい真実をそっと教えてくれます。

怒りと慈悲のあわいで — ガンガー降下と喉の青さ

神話のなかで、シヴァは「世界を守る者」としての一面を見せることがあります。そのもっとも象徴的な物語のひとつが、聖なるガンジス河(ガンガー)を地上に導く神話です。

かつて、ガンガーは天にとどまる存在でした。その奔流が地上に直接降り注げば、世界はその猛威に耐えられず、すべてを押し流してしまう――そう語られていました。そこで登場したのがシヴァ。彼はその怒涛の水を自らの髪で受け止め、やわらかく地に流すことで、世界を守ったのです。

また別の神話では、神々と阿修羅が「乳海」をかき混ぜたとき、最初に現れたのが猛毒「ハーラーハーラ」でした。世界が崩壊しかねないその毒を、誰も止めることができなかったとき――シヴァがそれをひとり飲み込んだのです。

毒は彼の喉元にとどまり、その痕としてシヴァの喉は青く染まりました(ニーラカンタ)。これは、彼の怒りでも傲慢でもない、純粋な「慈悲」からの行為とされています。

激しさと静けさ、怒りと慈悲、破壊と救済──それらは、どちらが“本当”というわけではなく、すべてがシヴァという存在の相のひとつ。それゆえ、彼はただの破壊神ではなく、矛盾を抱きしめる神として、今も多くの人々に愛されているのかもしれません。

破壊と包容、その矛盾のなかに

破壊の神──そう聞くと、恐ろしく孤独な存在のように思えるかもしれません。けれど、シヴァという神を知れば知るほど、そこにあるのは“すべてを引き受ける者”としての姿です。

彼は、不浄を恐れない。死の気配も、怒りも、悲しみも、嘆きも──世界の裏側にあるすべてをそのまま受け入れ、背負い、やがて沈黙のうちに抱きとめてしまう。

修行僧のような静謐さと、舞踏者としての激情を同時に備えながら、彼は「ありとあらゆるものを自らの内に溶かし込む存在」として語られます。

だからこそ、世界が崩れるとき、祈るようにして彼の名が呼ばれるのでしょう。

彼の「破壊」は、無ではなく、次なる生成への準備。すべてを受け入れる沈黙のあとに、また新たな宇宙が芽吹いていく。その静かな包容こそが、破壊神としてのシヴァの本質なのかもしれません。

🎭 千の顔を持つ神 ―― シヴァの多面性と象徴

シヴァという神のこと、あなたはどんなふうに思い描きますか?

荒々しく踊り、世界を終わらせる存在?

それとも、山のなかで静かに目を閉じる、孤独な修行者?

どちらも正解で、どちらもほんの一面。

シヴァは、怒りと慈悲、破壊と再生、孤独と愛……相反するものをひとつの中に抱く神です。

ある人にとっては、人生を壊してくれる神。

ある人にとっては、すべてを受け入れてくれる神。

シヴァは、見る人のこころに応じて、その姿を変えるのかもしれません。

この章では、そんなシヴァのいくつかの姿を静かに見つめていきます。

信仰のかたち、象徴としての姿、そして、心の中に棲むシヴァの気配に、そっと触れてみましょう。

宇宙を奏でる踊り手、ナタラージャ

シヴァの姿のなかでも、特に印象的なもの──それが「ナタラージャ」です。

「舞踊の王」と呼ばれるこの姿では、シヴァは火の輪の中で、しなやかに舞っています。

右足を高く掲げ、左足で踏みしめるのは、小さな悪魔。これは「アパスマーラ」と呼ばれ、無知や混乱の象徴なんですね。つまり、ナタラージャとしてのシヴァは、知と秩序をもたらす存在として描かれているのです。

よく見ると、手のしぐさにも意味があります。

- 一つの手は「恐れなくていいよ」というように優しく開かれ、

- もう一つの手には、燃える炎──すべてを浄化する力が宿っています。

- そして、もう一方の手は足元を指し、「この道を進んでおいで」と導いてくれるよう。

ナタラージャの舞、それはただの踊りではありません。

世界が生まれ、動き、やがて終わってゆく──そのすべてが、この一つの舞のなかに込められていると考えられてきました。

激しくて静か。怖いけど優しい。

そんな相反するものすべてを包み込むような美しさが、ナタラージャには宿っているんですね。

この姿に込められたメッセージは、遠い神話の世界だけの話ではなくて、私たちが日々を生きるなかでも、ふとした瞬間に思い出したくなるような、そんな深さを秘めています。

死を見つめる者 ―― 墓場に坐す神のかたち

シヴァという神を語るとき、避けて通れないのが「死」の気配です。

彼は墓場に坐り、燃えさかる火葬場を見つめる神。

世の中が目を逸らす“終わり”の場に、あえて身を置くその姿は、どこか異様で、でも不思議な安らぎをもたらします。

なぜ、そんな場所に彼はいるのでしょうか?

それは、シヴァが「終わり」を恐れないから。

肉体の死、関係の終焉、過去の崩壊──

あらゆるものの終わりは、実は“はじまり”のための余白だということを、彼は知っているのです。

首に巻かれた毒蛇は、恐れを象徴する存在でありながら、どこか優雅です。

燃え残った灰をまとい、欲や執着を脱ぎ捨てた姿は、人間の理想すら感じさせる。

死のそばにあるからこそ、命が愛おしくなる。

だからシヴァは、今日も静かにそこに坐るのです。

終わりの向こうにある静けさを、誰よりも深く、静かに見つめながら。

喉に宿る青、世界を守る静けさ

シヴァの姿を思い浮かべるとき、あなたは何を一番に思い出すでしょうか。三つの目、逆立った髪、額の灰……。その中でもひときわ象徴的なのが、「青く染まった喉元」ではないでしょうか。

この特徴には、ある神話的な出来事が深く関わっています。

それは、神々と悪魔が協力して「乳海攪拌(ちかいかくはん)」を行ったときのこと。世界の根源を成す海をかき混ぜ、不死の霊薬アムリタを手に入れようとしたこの試みによって、さまざまな宝物が生まれましたが……その中から、世界を滅ぼしかねない猛毒・ハーラーハラも現れてしまったのです。

誰もが恐れて手を出せなかったその毒を、シヴァは何のためらいもなく、自らの喉に受け入れました。

彼はそれを飲み込まず、喉で止めて閉じ込めたのです。

そのとき喉が青く変色したことから、「ニーラカンタ(青い喉の者)」という異名が生まれました。

この行為は、シヴァという神の持つ慈悲と包容の象徴とされます。彼は誰に言われるでもなく、見返りを求めることもなく、世界を守るために毒を引き受けたのです。

そしてその青い喉は今もなお、すべてを抱く沈黙のように、世界の苦しみを飲み込んだまま、彼の胸元に刻まれています。

それは、「痛みを抱えながらも、誰かを守る」という、静かな優しさの証なのかもしれません。

荒ぶるものと微笑むもの、ウグラとシャンタのあいだ

シヴァという神の姿を思い浮かべたとき、あなたの心にはどんな顔が浮かびますか?

激しく踊り、怒りに燃えるシヴァ──ウグラ(恐ろしい者)の姿。

それとも、静かに微笑み、蓮華のような優しさをたたえるシヴァ──シャンタ(穏やかな者)でしょうか。

どちらかだけが「本当の姿」というわけではありません。

シヴァは、怒りと優しさ、破壊と癒し、そのすべてを包みこむ神なのです。

怒りのシヴァが姿を現すとき、それは往々にして、宇宙がバランスを失い、世界に不義が満ちたとき。

ヒンドゥー神話には、シヴァが三つ目を開き、世界を焼き尽くすような逸話も数多く残されています。

けれど、その怒りもまた、根底には慈悲がある。

不浄を清め、欺瞞を打ち砕き、もう一度真実に立ち返らせるための「目覚め」の力として、ウグラの姿は現れるのです。

一方で、シャンタのシヴァは、あなたの隣にそっと座ってくれるような存在です。

燃え盛る心を静め、傷を包み、沈黙の中で寄り添ってくれる。

この二つの姿が、どちらも“ほんとう”のシヴァ。

激しさの奥に優しさがあり、静けさの奥にも烈しさがある。

それはきっと、私たち人間のなかにもある、複雑な感情と同じなのかもしれません。

🏡 シヴァと日常の信仰

シヴァという神の姿は、寺院の奥にある神像だけにとどまりません。

祈りの声が重なる夜明け、沐浴する河畔、家の祭壇、路地裏の石像──。

インドの暮らしのなかで、シヴァはあらゆるかたちで人々とともに在ります。

「破壊神」という恐ろしい肩書きでは語りきれない、親しみと慈愛に満ちた存在。

ときに父として、ときに師として、あるいは友のように、日々の祈りのなかにそっと寄り添う神──それが、現代のインドに生きるシヴァの姿かもしれません。

このセクションでは、そんな日常に息づくシヴァの姿を見つめていきます。

小さな祈り、暮らしに根ざすシヴァのかたち

インドの町や村を歩いていると、ふとした路地の角や、木の根元、家の軒先に、小さなリンガ(シヴァの象徴)がひっそりと祀られているのを見かけることがあります。

立派な寺院だけでなく、人びとの暮らしのすぐそばに、シヴァは息づいています。

祈りは、特別な場所にだけ宿るものではありません。

朝の水くみのついでに、家の前のリンガに一滴の水を注ぐ。

通勤前に、近所の祠に手を合わせる。

そんな「ついでの祈り」が、シヴァとの自然なつながりを育んでいるのです。

とくに、シヴァは物質的な飾りや供物に頓着しない神ともいわれます。

バターや花ではなく、ただの水でよい。

言葉ではなく、沈黙のなかにある祈りでよい。

だからこそ、人びとの小さな日常のなかに、すっと寄り添えるのかもしれません。

シヴァの姿は、いつも決して華やかではありません。

けれど、火や灰や月といった自然のなかに、あらゆる命のそばに、

「そこにいてくれる神」として、今も静かに見守っています。

聖地と巡礼 — 巡ることで近づく神

インド全土には、シヴァにまつわる聖地が無数に点在しています。

それぞれの場所に、シヴァが現れたという神話や伝承が息づいていて、人々はその“痕跡”を辿るように巡礼を続けてきました。

中でも広く知られているのが、「ジャイティルリンガ(Jyotirlinga)」と呼ばれる十二の霊地。

この“光の象徴としてのリンガ”が祀られる場所は、シヴァの本質がもっとも強く現れたとされ、北から南まで全土に散らばっています。

たとえばヴァーラーナシー──ガンガーのほとりにあるこの町は、シヴァの特別な加護がある場所として名高く、「死の聖地」としても知られます。

この地で息を引き取ることが、輪廻からの解脱を意味すると信じる人々が、今も川辺に集い、祈りとともに日々を過ごしています。

また、アマルナート洞窟(ジャンムー・カシミール)のような高地の聖地では、厳しい巡礼路のなかで、神に近づくという体験がより濃密なものとなります。

氷で自然に形成されるリンガは、「シヴァがそこに宿る」と信じられ、毎年多くの巡礼者を惹きつけてやみません。

巡礼とは、ただ場所を移動する旅ではありません。

神話の気配を感じながら、自分自身の内側と向き合う旅でもあるのです。

シヴァという存在に少しでも近づきたい――そんな想いを胸に、一歩ずつ進むその道のり自体が、祈りのかたちなのでしょう。

南インドとケララに息づくシヴァ信仰

インド南部では、シヴァへの信仰が特に色濃く息づいています。特にタミル・ナードゥ州に点在する巨大なドラヴィダ様式の寺院群では、シヴァを主神とする壮麗な祀りが続けられ、日々の暮らしのなかに神の存在が溶け込んでいます。

一方でケララ州厳格な神ではなく、“そばにいる存在”として親しまれているのです。

たとえば、ケララの人々はシヴァのことを「マハーデーヴァン(偉大なる神)」と呼び、身近な守護神のように語ります。村の小さな祠や石像、路傍の木陰にも祀られた姿があり、特別な場ではなく、日常のなかで祈りが捧げられているのです。

また、ケララでは古代から続く舞踊劇「カタカリ」の中にも、シヴァ神がたびたび登場します。その姿は力強く、そして静かで、観客のなかに“神が現れる”感覚をもたらすもの。芸能のなかにも、神が宿る空間があるのです。

南インドの人々にとって、シヴァは「崇めるべき存在」であると同時に、「共にある存在」。日常と神聖が交差するその地では、シヴァ信仰は今も静かに、そして確かに生き続けています。

🌟 関連モチーフとアートに見るシヴァの象徴性

シヴァという神は、名前ひとつ、姿ひとつに収まりきらない存在です。だからこそ、人々はその姿を象徴に託し、アートとして残してきました。

まず思い浮かぶのは「リンガ(Linga)」のかたち。

これは男性性や創造のエネルギーを象徴するとともに、「姿を持たないもの」を表す印でもあります。シヴァは本来、名前も姿も超えた存在──そのため、最も広く信仰されているのがこの抽象的な形だというのは、なんとも象徴的です。

つづいては「三つの目(トリネットラ)」。

シヴァの額には第三の目があり、これが開かれると、すべてを焼き尽くす炎が放たれると伝えられます。この目は、通常の視力では捉えられない「真理を見抜く眼」。

迷いや偽りに満ちた世界を、鋭く貫いていくまなざしなのです。

頭上の月やガンガー、身体を巻く蛇たち、灰をまとう肌──

すべてが、死と再生、時間の彼方に立つ存在としての彼の在り方を、そっと伝えています。

彼の姿は、荒ぶる自然であり、静かな瞑想者であり、死の彼方に生きる者。芸術のなかではしばしば、この両極が絶妙に重ねられます。

南インドでは、ナタラージャ像が象徴として多く見られます。火の輪のなか、リズムに乗って踊る姿は、宇宙の秩序そのものの可視化ともいえるでしょう。

躍動の中にある静けさ、破壊の中にある美しさ──その感覚は、どこか音楽や舞踊、絵画といった芸術の核心ともつながっています。

シヴァという神を、「かたち」に閉じ込めることはできない。

けれど人々は、彼の気配に触れようと、さまざまなモチーフを通してその輪郭を描いてきました。

それはどこか、言葉にならない感情を、詩や音楽で伝えようとする私たちの営みに、よく似ているのかもしれません。

🌀 終わりなき神話のなかで

シヴァのことを思うとき、いつもひとつのイメージにとどまりきれない感覚があります。

踊る神、静かな修行者、愛する人を抱きしめる夫、そして、怒れる存在。

そのどれもが嘘じゃなくて、本当。

でもきっと、彼はそうやって、ひとつに決めなくていいんだよって教えてくれているのかもしれません。

世界を壊しながら、ちゃんと次の朝が来るように。

青い喉には、誰かを守るために飲みこんだ痛みが残っていて、

その痛みさえも、慈しみの色に変えてしまうような、そんな人。

だから私たちも、

優しくなれない日があっても、間違うことがあっても、

それでもいいって思ってみてもいいのかもしれません。

祈り方も、信じ方も、きっといろいろでいい。

ただ、心のどこかでそっと「知ってるよ」って呼びかけるだけで、

シヴァはちゃんとそこにいてくれる気がするんです。

コメント