週の始まりの喧騒が落ち着き、

心も体も“動くこと”に本腰を入れたくなる火曜日。

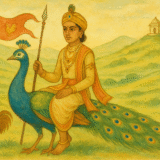

この日を司るのは、マンガラ(Maṅgala)――火星の神。

彼はインド占星術において「行動・怒り・勇気・勝利」を象徴する神格であり、

その起源はシヴァの第三の目から生まれた血の戦士、

または大地とヴィシュヌのエネルギーから生まれた息子とも伝えられます。

赤く燃える火星(マングラ)は、

人生における衝突・情熱・決断・献身を呼び起こす存在。

その力は破壊的であると同時に、

自己を貫くための強さでもあります。

インド各地ではこの日、

マンガラ神またはその化身とされるカーラ・バイラヴやスカンダ(クマーラ)に祈りを捧げ、

心身の力と守護を願う習慣があります。

「火曜日の神」としてのマンガラを通じて、

怒りも力も祝福に変えるインドの知恵を、そっとひもといてみましょう。

🔥 マンガラとはどんな神様?

マンガラ(Maṅgala)は、火星の神様です。

彼は、赤い戦士としての激しさと、勇気ある行動の象徴。

もうひとつの名を Lohitānga(赤き身体)、Angaraka(火星)、Kuja(地に生まれし者)ともいいます。

その起源には二つの伝承があります。

ヴィシュヌがVarahaとなり地母Bhumiを救った際に生まれた説と、

シヴァの血または汗の一滴から生まれた戦士としての説――

いずれも地と神性を兼ね備えた、火星の神格化を伝える物語です。

火曜日(Maṅgalavāra)は古来より、人を動かし、燃やし、切り開く日とされました。

インド占星術では、マンガラはNavagraha(九惑星)の一柱として重んじられ、

その影響は人生のあらゆる領域に及びます。

一方で、婚姻においてはマンガラ・ドーシャ(Mangal Doṣa)と呼ばれる凶星の概念があり、

出生図に火星が特定の位置(1,2,4,7,8,12ハウス)にあると結婚生活に混乱や苦難をもたらすと信じられます。

そうした際には、マンガリック同士の結婚、Kumbh Vivah(木や陶器との結婚儀式)、火曜日の断食、マントラ、赤珊瑚の装身具などが伝統的な対策とされています。

まずは、マンガラの持つ多面性と、その神話的出自から、

“怒りも力も、人生を貫く強さへと変える智慧”を探っていきましょう。

名前に宿る力 — マンガラの語源と異名たち

神の名には、その本質が息づいているとされます。

「マンガラ(Maṅgala)」という名は、

表面的には「吉兆」「祝福」「幸福」を意味するサンスクリット語ですが、

火星神としてのマンガラには、まさにその逆の性質—強さ、衝突、勇気—が宿っています。

その名の持つ「祝福」と「行動力」の相反する力が共存する不思議さこそが、

インドの思想らしい逆説的な美しさなのです。

さらに、マンガラ神は以下のような異名でも知られています:

- Aṅgāraka(アンガラカ):燃えるような赤さを意味し、火星の赤を象徴する名です。

- Lohitāṅga(ローヒターンガ):鉄のように赤く堅固な身体、赤き身体。

- Bhauma(バウマ):地母ブーミ(Bhumi)の子。ヴィシュヌのヴァラーハ化身との出生伝承に由来。

- Kuja(クジャ)/Dharāputra:大地(地母)の子、「地に生まれし者」としての神格。

これらの名はいずれも、「赤・地・熱・力」といったイメージを含んでおり、

ただの衝動ではなく「大地を守る献身的強さ」や「行動を祝福に変える力」も暗示しています。

マンガラの名には、

ただ「戦う神」ではなく、

人生の困難を切り開く赤い意志としての祝福が込められているのです。

血と大地に生まれた神

マンガラ(Maṅgala)神の誕生には、信仰や文献によって二つの主要な伝承があります。

いずれも共通しているのは、「怒り」と「大地」の力が彼の存在を形づくっているという点です。

🔺 シヴァ由来の誕生伝承

ある説では、シヴァが深い瞑想中に汗や血の一滴が大地に落ち、その一点からマンガラが生まれたとされます。

この誕生譚により、彼は「地母ブーミ(Bhumi)に育てられた息子」として描かれることが多く、

そのため「バウマ(Bhauma)」や「クジャ(Kuja)」とも呼ばれます。

🐗 ヴィシュヌ由来の誕生伝承

もう一つの伝承では、ヴィシュヌがヴァラーハ(猪)という姿で地母ブーミを救出した後、二神の間に子として誕生したという物語があります。

この出生により、「バウマ(地母の子)」としての名も与えられており、火星神としての位置づけが明確になります。

これらの伝承を通して、マンガラは神聖な怒りと地の強さを帯びた存在として信じられています。

怒りはただの激情ではなく、人が困難に直面したときに自らを守り、未来を切り開く力へと昇華される象徴なのです。

病を癒された赤き神

南インド・タミル・ナードゥ州のヴィティーシュワラン・コイル寺院(Vaitheeswaran Koil)では、

マンガラ(Angaraka/火星神)が重い皮膚病を患い、シヴァ(癒しの神〈Vaidyanatha〉)に癒されたという伝承があります。

以降、この寺院はマース(Angaraka)にまつわる病を癒す聖地として信仰され、

火星の不運(マンガラ・ドーシャ)への救済を願う人々が、この地に祈りを捧げます。

この物語は、マンガラがただの戦闘神ではなく、

苦しみを知り、それを超えた神として信仰されていることを示す象徴的な伝承です。

戦いの兄弟神たち

マンガラは、しばしば戦神としてのムルガン(Murugan)と共に語られます。

ムルガンは戦と勝利の神であり、マンガラもまた火星の情熱と勇気を体現する神格です。

両者ともに火と戦いの象徴として南インドで密接に結び付けられながら、

正義を守る存在として共に敬われています。

ムルガンはシヴァとパールヴァティーの子として「戦いの指導者」とされ、

マンガラはその守護者的役割を果たす脈絡もあると考えられます。

🌋 静かに燃える神、マンガラの深みへ

赤く燃える神、マンガラ。

けれどその炎は、ただ激しく爆ぜるものではありません。

それは時に、人の胸の奥にひそむ怒りや痛みを、静かに照らす灯火でもあります。

火は、破壊をもたらすだけでなく、光と再生を生むもの。

マンガラもまた、試練を通して人が変容してゆく力を象徴する神です。

この章では、そんな彼の神性を、

怒り・献身・孤独・文化的な意味づけといったさまざまな角度から掘り下げていきます。

火星に託された“怒り”の意味

マンガラは「怒り」や「戦い」と結びつく神です。

しかし、それは単なる破壊衝動ではありません。

古代インドにおいて、怒りは“浄化の炎”でもありました。

不正や怠惰、障害に立ち向かうために必要な力。

それが、火星に象徴された「正義の怒り」なのです。

マンガラはこの怒りを、破壊のためではなく、前進のために使う神。

火星が巡るとき、私たちは「これではいけない」と立ち上がる力を得る。

それは時に荒々しく、痛みを伴いますが、変化には熱が必要なのです。

また、インド占星術では、火星は筋肉・血液・胆力など、身体の活力とも関連します。

マンガラはその象徴として、生命の火を維持する存在でもあるのです。

怒りをどう扱うか。

その問いに対し、マンガラは「燃やし尽くすのではなく、光とするように」と教えてくれているのかもしれません。

吉兆と凶兆のあいだ

インド占星術では、火星(マンガラ)が特定のハウス──1室、2室、4室、7室、8室、12室──に位置する場合、

その人は「マンガリク(Manglik)」と呼ばれ、結婚生活に障害が出る可能性があると信じられています。

これが、いわゆる「マンガラ・ドーシャ(Mangal Dosha)」です。

このドーシャを持つ人が、そうでない人と結婚すると、

不和・事故・健康問題・経済的困難・死別などのリスクがあるとされ、

とくに伝統的な結婚マッチングでは非常に重要な要素とされてきました。

しかし、マンガリク同士が結ばれると、その力が中和されるとも言われます。

また、現代ではこの配置を「障害」ではなく、内なる力の象徴と捉える見方も広まっています。

火星がもたらすのは、ただの凶兆ではなく、

困難を乗り越えるためのエネルギーそのもの。

断食・マントラ・赤珊瑚などの「補救策」によってこの力を調和させる文化も根づいています。

マンガラ・ドーシャは、私たちにこう問いかけているのかもしれません。

「あなたはその怒りと情熱を、どう扱いますか?」と。

武勇と献身、“戦いの守護神”として…

火星神マンガラは、ナヴァグラハ(九惑星)の一柱として、

戦い・勇気・決断力・行動力を象徴する神格です。

南インドでは、同じく火と戦いを司る若き軍神ムルガン(スカンダ)が広く信仰されており、

その精神性はしばしばマンガラと重ねられてきました。

また、悪を滅ぼす女神ドゥルガーもまた、火曜日に祈られる戦いの神格であり、

火星のエネルギーに結びついた存在です。

マンガラが担う戦いは、外に向かう暴力ではなく、

内なる障害や恐れと向き合うための力です。

激情を制御し、正義のために進む意志を持つ――その精神が、

火曜日の祈り「マンガラ・ヴラタ(Mangalvar Vrat)」にも表れています。

この日、多くの人が断食やマントラの詠唱を行い、

障害除け・健康・勇気・勝利を祈願します。

とくに戦いや仕事の場面で新しい挑戦を迎えるとき、

マンガラの加護を求めてプージャーを行う風習も各地に伝わっています。

燃やすのではなく、灯す火。

マンガラの炎は、破壊ではなく献身の象徴として、

静かに、人々の心に火を灯しつづけているのです。

孤高の神 — 結ばれぬ神としての神話的立ち位置

マンガラは、ナヴァグラハ神の中でも独特の立ち位置を持つ存在です。

たとえば、チャンドラ(月)には27の妻があるとされ、

ブリハスパティ(木星)やシュクラ(金星)にも家庭的な神格性があります。

それに対し、マンガラには配偶神や子どもの神話がほとんど見られません(例外的に配偶者として Jwaliniの名が伝わる例もある程度のみ)。

この事実は、マンガラの本質的な性質を象徴しています。

怒り・決断・勇気といった火星的質は、しばしば個人の内的な力として現れるもの。

他者との調和よりも、自分という存在を貫くことに重きが置かれる――

その孤高性こそが、マンガラを特徴づけるものとも言えます。

占星術においては、マンガラ・ドーシャ(Mangal Dosha)はしばしば結婚や家庭に課題をもたらす星回りとされてきました。

その性質は、神話的には「共に結びつくことよりも、自己を保つこと」に意味を置く

“孤高な力”の象徴として解釈される余地があります。

🏡 マンガラと日常の信仰

火星神マンガラは、天空を巡る神であると同時に、

人びとの暮らしに密接に関わる存在でもあります。

ナヴァグラハ(九惑星)信仰の一柱として、

その名は日常の言葉や習慣にも深く根づいています。

とくに火曜日には、障害除けや勇気・勝利を願って、

多くの人々がマンガラに祈りを捧げます。

ここでは、そうした祈りのかたちやお祭り、聖地、南インドでの信仰について、

日常目線からそっと覗いてみましょう。

信仰のされ方 — 火曜に祈る“内なる火”の神

インド各地では、毎週火曜日(マンガラヴァーラ)にマンガラ神を祈る習慣が根強く残っています。

この日には、火星の影響を鎮め結婚・健康・勇気を願う祈願が行われ、以下のような儀式が日常的に行われています。

🔴 火曜断食(Mangalvar Vrat)

- 21回継続が理想とされ、断食の功徳を追う信仰者も多く見られます。

- 一般的には果物・水・牛乳のみ摂取一日一回の簡素な食事が行われます。

- 赤または橙の服を着用ギーの灯・赤い花・甘味(ジャガリー)

🔵 礼拝とマントラ

- 「オーム・クラン・クリン・クラウン・サハ・ブーマヤ・ナマハ」などのビージャマントラを唱える。

- ナヴァグラハ神全体に祈るナヴァグラハ・ストートラムや、ハヌマーン・チャリサも併用されることが多いです。

- 火曜日はハヌマーン信仰と重なる日

🌱 願いと目的

- マンガラ・ドーシャ(Manglik Dosha)の緩和、良縁・障害除けの祈願が中心です。

- 怒りや不安を静かに整え、「行動力と勇気」の力に変えるための修行として、断食やマントラの実践が広く続けられています。

火曜日に込められた祈りのかたち

マンガラ神に対する信仰は、盛大な祭りというよりも、日常の中に繰り返される儀礼として根づいています。

とくに火曜日(マンガラヴァーラ)は、火星神を祈るための特別な曜日として意識されており、

この日には個人的な祈願や宗教儀式が各地で行われています。

代表的なのは、火星の影響を鎮めるためのホーマ(火供養)やプージャー(礼拝)です。

たとえば「マンガラ・ドーシャ(Manglik Dosha)」と呼ばれる、結婚における障害を和らげるために、

以下のような儀礼が火曜日を中心に行われます。

- マンガラ・シャーンティ・ホーマ(Mangal Shanti Homa):

火の神アグニを通してマンガラに祈りを届ける火供養。

結婚や健康、怒りのコントロールを願う人々が依頼することが多く、

とくにインド中部〜北部では家庭内での執行例も豊富です。

- マンガル・ドーシャ・ニヴァラン・プージャー:

赤い衣・赤い花・甘味などを供え、ビージャマントラを繰り返す形式の礼拝。

ウッジャインの「マンガルナート寺院」など特定の寺では、定期的にこの儀式が行われています。

このように、マンガラへの祈りは「年に一度」のものではなく、

火曜日ごとの“修復の時間”として、今も人々の暮らしに息づいているのです。

火星神を祀る場所

マンガラ神(火星)は、文化や占星術の中で重要な位置を占めていますが、彼が祀られる検証された聖地・寺院は少数です。

その中でも特に信仰の中心となっている代表的な二つの寺院をご紹介します。

🕉️ マンガルナート寺院(Mangalnath Temple/ウッジャイン)

インド中部マディヤ・プラデーシュ州ウッジャインにある、マンガラ(火星)を祀る寺院です。

寺院はシプラ川沿いに位置し、古来より火星の出自地ともされる場所と信じられています。

『マツヤ・プラーナ』によれば、マンガラ誕生地とされ、占星術上の観測地としても利用された歴史があります。

とくにマンガラ・ドーシャ解消のための特別プージャーや、火星に関するホーマ(供養火)が定期的に行われており、

火曜日には多くの信仰者が訪れる巡礼地となっています。

🌊 ヴァイティーシュワラン・コイル(Vaitheeswaran Koil/タミルナードゥ州)

タミル・ナードゥ州マイラドゥトゥライ近郊にある「ナヴァグラハ・シュリーネ(九惑星寺院群)」の一つで、

火星神(アンガラカ)と医療神ヴァイティーシュワランを結びつける聖地とされています。

マンガラが皮膚病を患い、この地で癒されたとされる伝承があり、

そのご利益を求めて巡礼者が全国から訪れます。

とくに境内の聖なる池「シッダムリタ・ティールタ」は病気平癒の象徴とされ、

この水での沐浴や持ち帰りが今もなお行われています。

このように、マンガラ信仰は天体と日常の祈りをつなぐ実践の場として、

地域ごとに異なる形で根付いているのです。

南インドとケララで日常に息づく火星神の姿

南インドでは、ナヴァグラハの各惑星を祀る寺院群が存在し、マンガラ(Angaraka/火星)も礼拝対象として明確に位置づけられています。

🌾 タミル・ナードゥ:ナヴァグラハ寺院群の一角

ヴァイティーシュワラン・コイル(Vaitheeswaran Koil)は、タミル・ナードゥ州マイラドゥトゥライ近郊にあるナヴァグラハ寺院群の一つで、Angaraka(火星)の聖地として知られています。

この寺院は治癒神としてのシヴァ(Vaidyanathar)と火星神が結びつき、マンガラ・ドーシャ解消や病気平癒を願う巡礼地として重要です。

🕌 ナヴァグラハ巡礼の体系

南インド(特にタンジャヴール/マイラドゥトゥライ)は「ナヴァグラハ・ストーララム」と呼ばれる九寺巡礼で知られます。

マンガラ寺院は火曜日の巡礼ルートに組み込まれ、特定の日に巡ることで火星の影響を調整するとされます。

🌿 ケララ州での関連習慣

ケララでは、村や家庭単位で占星術的慣習が残っており、火曜日に赤い花を供える/婚前にホロスコープ(クンダリ・ミラプ)でマンガラ・ドーシャを確認するといった実践が見られます。

また、マンガラ・グラハ・シャーンティ・プージャーなどドーシャ除去を目的とした儀礼が一般的に行われており、

赤い珊瑚やマンガラ星座の調整を図る流れも確認されます。

このように、南インドでは寺院を中心に、ケララでは家庭や個人の節目に根ざした「火星との調和」の信仰が、

それぞれの地域文化の中に持続している様子が浮かびます。

🌟 関連モチーフとアートに見るマンガラの象徴

マンガラ(火星神)は、怒り・勇気・戦い・献身といった象徴性を、そのビジュアルイメージの中に巧みに宿しています。

インドの神像や神話画、天文図の中でよく見られるモチーフを以下に整理しました。

・赤い身体・赤き衣装(Raktavarna/Lohitānga): 血のように赤い身体を持つ神として描かれることが多く、“Angaraka(赤い者)”という別名でも知られます。

・四腕の戦神姿: 槍(Spear)、金棒(Mace)、蓮の花(Lotus)、三叉槍(Trident)を持つ四手神格として表され、軍指導者や戦闘者としての性格を象徴します。

・乗り物:雄山羊(ラム/Ram): マンガラの御者(Vāhana)は雄の山羊とされ、牡羊座とのつながりや強靭な意志を示します。

・宝石:赤珊瑚: 火星に対応する宝石で、情熱と活力、精力の強化を表す護符や装飾品として使われます。

・炎の光輪・惑星記号(♂): 背後に炎の輪を持つ姿や、占星術における火星の記号として描かれ、浄化と集中、天体としての機能を象徴します。

・戦車や動きのある構図: 行動と変化を象徴するモチーフとして、馬に引かれる戦車が描かれることもあります。

| モチーフ | シンボルする意味 |

|---|---|

| 赤い肌・衣 | 情熱・怒り・意志と強さ |

| 四腕の武器 | 多面的な神格、戦と守護の力 |

| ラム(山羊) | 勇気・決断力・天文的意味 |

| 赤珊瑚 | 火星のエネルギーを引き出す護符 |

| 炎の光輪・惑星記号 | 浄化・集中・占星術的位置づけ |

| 戦車や馬 | 行動・変化・リズムとしての象徴 |

こうしたモチーフは、神像や絵画にとどまらず、占星術図表・護符・プージャー用具などにも取り入れられ、

マンガラの力を日常に取り入れる手段となっています。

🌀 試練を越えて進む者の傍に

怒りや試練、葛藤といったものは、避けて通るべき「障害」として見られがちです。

けれど、インドの神々の中で火星神マンガラが担う役割は、それらを「越えるべきもの」として描き出します。

彼は孤独でありながらも、内に力強さを秘めた神。

荒々しさと献身、破壊と守護、その両極を静かに燃やす存在です。

戦いの中に祈りを宿し、苦しみの中に成長を促す――それが、火星のもたらす力なのでしょう。

南インドの土の香りに触れ、火曜日の朝に赤い花を供えるとき、

私たちは知らず知らずのうちにこの神のまなざしに出会っているのかもしれません。

マンガラとは、“行動の中で己を試す神”。

だからこそ、その火はときに怖れられ、ときに崇められながら、

今も変わらず、空の一角から私たちを見つめているのです。

コメント