神々の物語に触れるとき、私たちは何を求めているのでしょう。

強さ、救済、あるいは心の深奥に棲む何かを映す鏡として——

ドゥルガー(Durgā)は、宇宙の危機に際して悪を討つ戦士であり、母性と守護者としての慈愛を併せ持つ存在です。

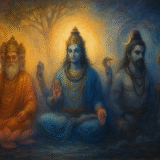

彼女は創造主ブラフマー、維持者ヴィシュヌ、破壊神シヴァなど、数々の神々の力を集めて顕現したとされ、特にマヒシャースラという強大な牛頭の悪魔を討つために装備を与えられ、獅子に乗って戦場に臨んだと伝えられます。

ドゥルガーは単なる戦いの女神ではありません。彼女は苦しむ者を救い、正義を取り戻すために怒り、破壊と再生の輪を起こす母性の象徴 ── 破壊こそが創造の前提であることを示す存在なのです。

この記事では、そんなドゥルガーの神話と信仰、その象徴と現在に息づく実像を辿っていきます。戦う母としての強さ、慈しむ母としての優しさ。それらが揺らぎなく融合した女神の姿へ、深く歩みを進めましょう。

🐅 ドゥルガーとはどんな女神?

ドゥルガー(Durgā)は、インド神話において悪を討つ戦士であり、同時に母なる守護者でもある女神です。

彼女は戦いの荒々しさと、すべてを包む慈愛の懐を一つに宿し、敵を滅し、信仰を守り、人々を護ります。多くの腕に武器を携え、獅子や虎に跨るその姿は、混沌に秩序を取り戻す力の象徴として、古来から多くの人々に崇められてきました。

強さとやさしさが相反することなく、一つの存在に宿る──そのあり方こそが、ドゥルガーという女神の核心です。

ここでは、そんなドゥルガーの輪郭をなぞりながら、次の章で語られる物語や信仰へと歩みを進めていきます。

「難関を打ち砕く者」──ドゥルガーの名に込められた強さ

ドゥルガー(Durga)という名前は、サンスクリット語の dur(困難、通り抜けにくい)と gam(行く)が語源であり、その意味は「通り抜けられないもの」「不侵の砦」とされます。すなわち彼女は、どんな困難もはね返す存在であることをその名が語っているのです。

古くからの聖典や賛歌にも、その名が詠まれ、勇敢な戦士や信仰者たちが「無敵なる守り」としてドゥルガーに祈りを捧げてきました。侵されぬ砦としての彼女の存在は、まさに人々を安心へと導く力の象徴でもあります。

ドゥルガー(Durga)という名前は、サンスクリット語の dur(困難、通り抜けにくい)と gam(行く)が語源であり、その意味は「通り抜けられないもの」「不侵の砦」とされます。すなわち彼女は、どんな困難もはね返す存在であることをその名が語っているのです。

シヴァを超え、三大神の力を集結した戦士母神

『デーヴィー・マハートミャ』に記されるところによれば、三大神の力が融合してドゥルガーとしての顕現が起こり、悪魔マヒシャースラを打ち倒すために生まれました。この融合は、単なる父の力ではない、宇宙そのものを守る力を纏った存在であることを示しています。

ブラフマーの創造力、ヴィシュヌの保護力、シヴァの破壊力──それらが、一体の女神に集い、彼女を“絶対的な守護者”へと昇華させた。この集結こそ、ドゥルガーを唯一無二の戦士母神へと昇華させた秘められた源泉なのです。

恐れと救済を併せ持つ〈戦う母〉の二重性

ドゥルガーは、ただの戦士の女神ではありません。もともとパールヴァティーという穏やかな女神が、悪を討つために姿を変えた戦う母こそがドゥルガーです。

普段は家庭を守り、母として愛されるパールヴァティー。その内に潜む強大な力が、混沌と悪に立ち向かうとき、ドゥルガーという怒れる女神として顕現すると信じられています。

だからこそドゥルガーの剣は恐怖を与え、同時にその背に抱かれた者を救い、守る。怒りと慈しみという相反するものがひとつの女神に共存する姿は、まさにパールヴァティーの母性の奥に潜む力の化身でもあるのです。

獅子や虎に跨り、多くの腕に武器を携える威容。その顔は激しくもあり、同時に子を見つめる母のように穏やかでもある。この〈戦う母〉の姿は、混沌に秩序を戻すだけでなく、弱き者に揺るがぬ安心を与える存在として、今も多くの人々の心に息づいています。

⚔️ 神話に見るドゥルガーの物語

ドゥルガーという女神の輪郭を知った今、次に触れたいのは彼女がどのように戦い、何を守ったのかという物語です。

ドゥルガーの神話は、ただの武勇伝ではありません。そこには、パールヴァティーの静かな母性が、いかにして荒ぶる戦士へと変わり、混沌を打ち砕いて秩序を取り戻すかという、怒りと祈りが交わる物語が込められています。

ここでは、最も有名なマヒシャースラ討伐の戦いを中心に、ドゥルガーがなぜ生まれ、何を破壊し、何を残したのかを辿っていきましょう。

マヒシャースラを討つ女神

ドゥルガー誕生の物語は、神々を震撼させた恐るべき悪魔、マヒシャースラとの戦いから始まります。彼は牛の姿を持つ半人半獣で、ブラフマーの加護により「男性でも神でも倒せない存在」として君臨しました。彼の暴虐に耐えかねた三大神ブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァがそれぞれのエネルギーを結集して創り出したのがドゥルガー。その目的はただ一つ──マヒシャースラを討ち滅ぼし、宇宙に秩序を取り戻すことだったのです。

戦いは9日間にわたり繰り広げられ、マヒシャースラは象やライオン、最後は野牛の姿へと変幻しながらドゥルガーに挑みました。しかし、ドゥルガーは三大神から授かった武器を携え、獅子に跨り、怒涛の攻勢で悪魔を圧倒。最終的に槍(トライデント)で首を打ち砕き、ついに勝利を掴み取ります。

この戦いは、ただの神話ではありません。「女性の力(シャクティ)こそが究極の秩序回復の源」という哲学を物語っています。ドゥルガーの姿は、悪を討つ正義だけでなく、女性性が持つ強さと守護の力を今も静かに語り続けています。

この物語に触れるとき、わたしたちはドゥルガーが混沌をどう切り開き、どんな希望を残したのかを、そっと辿ることができます。

神々の武器を身にまとった戦士

ドゥルガーは、多腕にそれぞれ神から授かった十の神聖な武器を携えた“完全無欠の戦士母神”です。これらは物理的な武器であると同時に、霊的な力や徳を象徴しています。

- トリシュル(Trishul/三叉槍):シヴァ神からの贈り物。三世界や三つのグナ(性質)を統御する力を示します。

- スダルシャナ・チャクラ(Sudarshan Chakra):ヴィシュヌ神の輪。時間と宇宙の秩序、正義の象徴です。

- シャンク(Shankh/貝笛):ヴァルナ神からの貝殻。宇宙の音「オーム」や浄化を象徴します。

- ガーダ(Gada/棍棒):インドラまたはハヌマーン由来。勇気・力・エゴを砕く正義です。

- 剣(Khadga/剣):ガネーシャまたはヤマ神経由。知識をもって無知を切り裂く象徴です。

- 弓と矢(Bow & Arrow):風神ヴァーユ神から。集中力・行動力・決意のバランスです。

- 槍(Parashu/斧槍も含む):アグニ神またはヴィシュワカルマ神から。執着を断ち切る清浄な炎。

- 蓮(Lotus):ブラフマー神より。泥の中でも清く咲く“霊的覚醒”の象徴です。

- 雷霆(Vajra/金剛杵):インドラ神の雷。しなやかな精神と不屈の意志の象徴です。

- 盾(Shield):時の神や死の神・カーラ由来。悪と危険から護る防御の象徴です。

- 蛇(Snake):シヴァ神から。意識の覚醒と進化、変容の象徴でもあります。

これら十の武器を多腕に携えたドゥルガーは、宇宙のあらゆる悪に立ち向かう守護者として祀られています。それぞれの武器が、知恵・守護・破壊・慈悲・秩序といった多様な力を象徴し、彼女の神格の深さと万能性を示しているのです。

🕸️ 姿を変える女神 ── カーリーへ繋がる変容

ドゥルガーという女神を追いかけていると、その姿は一つの形に留まりません。 静かな母から、獅子に跨る戦士へ── そして祈りの夜には、また新たな女神として私たちの前に現れます。

その多様さは、恐れを断ち切る刃であり、 秩序を繋ぎ直す糸でもあります。 やがて、その変容の先には、カーリーという極点が待っています。

ここからは、ナヴァドゥルガーと呼ばれる九つの姿、 そこから生まれるカウシキや七母神、 そして怒れる女神カーリーへと繋がってゆく物語を辿ってみましょう。

ナヴァドゥルガー ── 九つの顔を持つ守護の連なり

ドゥルガーは一つの姿に留まらない女神。ナヴァドゥルガーと呼ばれる九つの姿は、ナヴァラートリの九夜で一夜ごとに顕れる女神の相を示しています。それぞれの姿は人々の祈りに応じ、母性と力をさまざまな形で授けてくれます。

シャイラプトリ(山の娘)

ナヴァドゥルガーの最初の姿。ヒマラヤの娘、すなわちパールヴァティーそのものを示し、純粋さと揺るがぬ決意の象徴です。獅子に乗り、右手に三叉槍、左手に蓮を持つ姿で描かれます。

ブラフマチャリーニ(修行する女神)

禁欲と精神の修行を表す女神。両手に数珠と水壺(カマンダル)を持ち、静かに瞑想する姿で、内なる強さを与えてくれます。

チャンドラガンタ(月の鈴を戴く女神)

額に三日月型の鈴(チャンドラガンタ)を戴く勇猛な女神。獅子に乗り、十の腕に武器を持つ姿は、悪を祓い、信仰者に勇気を授ける象徴です。

クシュマンダ(宇宙の創造者)

「宇宙の卵」とも呼ばれ、世界に光を与える存在。かぼちゃ(クシュマンダ)を意味し、暗闇を払い、健康と活力をもたらす女神です。

スカンダマータ(ムルガンの母)

戦神ムルガン(スカンダ/カールッティケーヤ)の母として、母性と子どもの守護を司ります。獅子に乗り、子を膝に抱く姿で表されます。

カーティヤーニー(勇猛な戦士女神)

賢者カティヤの祈りに応えて生まれた強靭な戦士女神。悪を祓い、願いを叶える力を持つとされます。

カーララートリー(暗黒を祓う女神)

最も恐れられる姿のひとつ。黒く荒々しい姿で、悪魔や闇を祓い、信仰者に恐れない心を与えます。カーリーと重なる部分も多い姿です。

マハーガウリ(純白の女神)

修行の末に清浄を極めた姿。白衣に身を包み、汚れなき心と清めの力をもたらす女神です。

シッディダートリ(成就を与える女神)

ナヴァドゥルガーの最終相。超自然的な力(シッディ)を与え、すべての願いを成就させる存在とされています。

カウシキと七母神 ── 光が生む女神たち

ドゥルガーがマヒシャースラを討った後、再び現れたのが、兄弟の悪魔スンバとニシュンバでした。 強大な二体の魔に立ち向かうため、穏やかなパールヴァティーは再び姿を変えます。

沐浴のとき、パールヴァティーの身体から光が溢れ出し、その光は一つの姿を取って現れました。 これがカウシキ──「鞘から現れた女」と呼ばれる、闇を裂く光の女神です。

カウシキは一人で戦うのではなく、その光をさらに七つに分け、七母神(サプタ・マトリカー)を顕現させます。 彼女たちは神々の力を宿す小さな軍勢となり、カウシキと共に悪を打ち払う戦士たちです。

光が形を変え、数を増やし、戦士の顔と母の顔を行き来する── この物語は、ドゥルガーという女神が必要に応じて幾重にも姿を変え、母性と怒りの力を何度でも編み直す存在であることを教えてくれます。

こうしてカウシキの光から生まれたのが、七つの母神――サプタ・マトリカーです。 それぞれの姿と役割を、ここで少しずつ見ていきましょう。

ブラフマーニー

創造神ブラフマーの力を宿す母神。知恵と秩序を司り、白鳥を乗り物とし、数珠や水壺を手にしています。

ヴァイシュナヴィー

維持神ヴィシュヌの力を宿す母神。円盤(チャクラ)や棍棒(ガーダ)を持ち、鷲(ガルダ)を従える姿で、守護と維持の力を表します。

マヘーシュヴァリー

破壊神シヴァの力を持つ母神。三叉槍や太鼓(ダマル)を携え、牡牛(ナンディン)に跨る姿で、変容と破壊の浄化を象徴します。

カウマリ

軍神ムルガン(スカンダ/カールッティケーヤ)の力を宿す若き母神。槍を持ち、孔雀に乗り、勇気と若さを授けます。

ヴァーラーヒー

猪の頭を持つ母神で、ヴィシュヌの猪の化身ヴァラーハの力を宿します。大地を救う力、汚れを浄化する守りの象徴です。

インドラーニー

雷神インドラの力を宿す母神。象(アイラーヴァタ)に乗り、雷霆(ヴァジュラ)を手に、敵を討ち払う勇猛さを示します。

チャームンダ

とりわけ恐ろしい姿の母神で、悪魔チャンダとムンダを討つ役割を担います。やせ細り、荒々しい姿で、死と破壊を通じて再生を司ります。

ドゥルガーとカーリー、二つの刃の物語

ドゥルガーがマヒシャースラを討った後、再び現れたのが悪魔スンバとニシュンバ兄弟。 七母神とカウシキを従え、彼女はこの新たな混乱に立ち向かいます。

その最中に立ちはだかったのが、ラクトビージャという恐ろしい敵。 彼は傷つけられるたびに血が地に落ち、そこから新たな分身が無限に生まれるという、終わりのない混乱を引き起こす存在でした。

どれだけ七母神が奮戦しても、ラクトビージャの血が絶えない限り、戦いに終わりは来ません。 そこでドゥルガーは自らの奥底に潜む、怒りと破壊の本質を呼び覚まし、その力を分離させました。

こうして生まれたのがカーリー── 髪を振り乱し、赤黒い舌を伸ばし、血を啜っては分身を根絶やしにする、荒ぶる母の極点です。

整えられた鎧と武器で秩序を守るドゥルガー、 混沌を呑み込むことで救済をもたらすカーリー。 この二つの刃が揃うとき、悪は根元から断ち切られます。

だからこそ人々は今も、戦士の母と怒れる母を一つの女神として祈り続けます。 恐れの奥に宿る光を照らすために。

🏹 ドゥルガーと日常の信仰

ドゥルガーという女神は、戦いの物語の中だけに生きているわけではありません。 恐れを断ち切る母として、祈りの中に寄り添い、家々の軒先や村の小さな祠に息づいています。

ナヴァラートリの華やかな祭りだけでなく、日常の中でどのように祀られ、 どんな形で人々と共にあるのか──ここでは、インド全土からケララまで、 ドゥルガーの信仰の息吹を辿ってみましょう。

インド全土に根付く信仰スタイル

ドゥルガー信仰は祭りの日だけではありません。北の都市の家庭から南の農村の祠まで、軒先に小さな祭壇を設け、毎日のアールティ(灯火の礼拝)や花・米・クムクムを供える風景が日常です。

ナヴァラートリには家庭でも“ガータスターパナ(聖なる壺設置)”を行い、9日間にわたって女神のエネルギーを招く儀式が取り行われます。これに続き、シッディ・アートや花、灯火で神聖な空間を整えます。

日常の信仰に特別な彩りを添えるのが、祭りや ritual(儀礼)です。とりわけ、ナヴァラートリの始まりを告げるガータ・スターパナ(Ghatasthapana)は、家庭でドゥルガーのエネルギーを迎えるための大切な儀礼の一つです。壺に聖なる水や種を納め、女神を家に招き入れ、日々の祈りや灯火(アールティ)を捧げながら、その存在を育てていきます。

この儀礼は、清らかな灯を灯し、花や果物、甘いプラサード(供物)を備えるという、素朴であたたかな習慣へと繋がっています。こうしてドゥルガーは、“日々を守る母”として家庭に息づいていくのです。

地域によって形はさまざま。 農村部では収穫の前に豊穣を祈ってドゥルガーを祀ることもあり、都市部ではナヴァラートリに合わせてラクシュミーへの祈りと重ねる家庭もあります。 どの儀礼にも共通するのは、小さな祈りの場に向ける心のあたたかさと継続性です。

こうした祭りや家庭の儀礼は、暮らしの中でドゥルガーを迎え入れることで、心の支えや家族の絆をそっと繋ぎとめています。

有名な祭り

ドゥルガー信仰が最も華やかに花開くのは、やはりドゥルガー・プージャ(Durga Puja)です。 特に西ベンガル州のコルカタでは、家族や地域ごとのパンダル(仮設祭壇)が街を彩り、 UNESCOの無形文化遺産にも登録されています。十日間にわたる祝祭では壮麗な像が街を巡り、 最終日のヴィジャヤダシャミ(勝利の日)にはガンジス川などに像を浸して物語が閉じられます。

この祭りは「悪に勝利して秩序を取り戻す」という祈りを共有し、詩や舞踊、音楽とともに地域全体が 一体となる大切な季節行事です。地域の人々だけでなく、多くの旅人がこの祝祭に惹かれて集います。

東インドのオディシャ州クッタックでは、金銀で飾られた約200基もの巨大なドゥルガー像が 街を埋め尽くすスナ・メダ(黄金の祭壇)も有名です。夜になると輝く祭壇が灯りに照らされ、 街全体が光の海に変わります。

地域によって祝われ方は異なりますが、どの祭りも女神への祈りと祝福が人々の心をつなぐという点で同じです。 ドゥルガーは、祭りを通じて今も多くの家庭と地域を見守り続けています。

有名な寺院や聖地

ガウハティのカマクヤ寺院(アッサム州)は、シヴァ神の妻サティの身体の一部が落ちたとされるシャクティ・ピートの一つ。女神の月に訪れるアンブバチャリ・メーラ(雨乞い祭り)は特に有名で、聖性と豊穣を願う信者が集います。()

ジャイナガルのヴィシュノーデーヴィ寺院(ジャンムー・カシミール)は、ドゥルガー/シャクティ系信仰の要所で、険しい山を登ってたどり着く巡礼路が心を整える修行とも見なされます。

バンガル地方のダクシネスワル・カーリ寺院(コルカタ郊外)は、ドゥルガーの砕く破壊性を象徴するカーリー神が祀られた霊験あらたかな寺院。ラマクリシュナもここで教えを深め、多くの巡礼者が訪れます。

南インドのチャンンドゥルシュワリ寺院(カルナータカ州マイソール近郊、チャムンディ丘)は、勝利の女神としてのドゥルガーの姿を現した寺院。険しい丘に建つ聖所で、ナヴァラートリには多くの参拝者が登拝します。

ビジャヤワダのカナカ・ドゥルガ寺院(アンドラプラデーシュ州)は、豊穣・自然の恵みを祈るシャカンバリ祭や、最近では金や野菜の供物が人々を惹きつけ、地域の柱として親しまれています。

南インド・ケララでのドゥルガー信仰

ケララではドゥルガーは「バーガヴァティ」や「バドラーカリー」としても知られ、108の寺院をパラシュラーマが建てたという伝承が語り継がれています。地域ごとに特色のある祭礼や儀式が、暮らしの中に女神を息づかせています。

ヴェッティクランガラ・デーヴィ寺院(アラップッザ)

この古い寺院では、カルティヤーニ女神が祀られ、村人たちの小さな祈りが集まる場所となっています。季節ごとの祭礼で、灯火と花が捧げられます。

ローカナーカヴ寺院(コジコード近郊)

ここでは伝統の「プーラム」祭が有名で、地域の武術カラリパヤットと結びつき、女神を護りの象徴として讃えます。

アマーティルヴァディ寺院(トリッスール)

約1100年の歴史を持つ寺院で、ナヴァラートリの時期には「ヴィディヤランバム(学び始めの儀)」が行われ、子どもたちが初めて文字をなぞり、学びの女神としても祈られます。

カダンプジャ・デーヴィ寺院(マラプラム)

ここでは狩りを象徴する女神が祀られ、独自の「ヴァジヴァドゥス(奉納儀礼)」が行われ、信者が捧げものを通じて女神との絆を深めます。

ケララでは、ドゥルガー信仰は武術、学び、日々の収穫と結びつき、静かに暮らしを守る存在として受け継がれています。

南インド・ケララでのドゥルガー信仰

ケララではドゥルガーは「バーガヴァティ」や「バドラーカリー」として親しまれ、 大寺院だけでなく村の祠、民俗劇や共同体の儀礼の中にも深く息づいています。

バドラーカリー寺院とプーラム

ケララ各地に点在するバドラーカリー寺院では、 「プーラム」と呼ばれる華やかな祭礼が開かれます。 寺院の前に象が並び、カラリパヤット(伝統武術)や太鼓演奏が夜を照らし、 女神への感謝と護りを祈ります。

カリヨットゥと民俗劇

南部では「カリヨットゥ」という儀式劇が有名です。 村人たちが悪魔ダーリカと戦う女神の物語を演じ、 最後に悪魔を倒す儀礼で村の浄化を祈ります。

学びと家庭に宿る女神

トリッスールのアマーティルヴァディ寺院などでは、 ナヴァラートリに「ヴィディヤランバム(学び始めの儀)」が行われます。 子どもが初めて文字をなぞり、女神の祝福を受けて学びを始めます。

女性たちの祈りとポンガラ

チェッティクランガラ寺院などでは、女性たちが道ばたに並んで 小さな釜で米を炊き上げる「ポンガラ」が有名です。 家庭の平穏と豊穣を祈るこの儀式は、女神と暮らしのつながりを示す 温かな風景の一つです。

寺院の格式と民俗儀礼、学びと家庭。 ケララのドゥルガー信仰は、地域の日常と密接に編まれた祈りとして 今も静かに息づいています。

🌟 関連モチーフとアートに見るドゥルガーの象徴性

ドゥルガーは武器だけでなく、数々の象徴をまとって人々の前に顕れます。 絵画や彫刻、儀礼で繰り返し表現されるモチーフを知ると、 女神の物語がもっと立体的に感じられるはずです。

🦁 獅子・虎のヴァーハナ(乗り物)

荒ぶる獣に跨る姿は、野性と本能を支配する力の象徴です。 獅子や虎は、内なる恐怖や未熟な欲を抑え込む「制御の象徴」として描かれます。

🌺 泥中の蓮

ドゥルガーの手に咲く蓮は、混沌の中に宿る純粋さを示します。 どれほど荒れた戦場や世の中であっても、 女神の中に揺るがない清らかさがあることを伝えます。

👁️ 第三の目・三日月

ドゥルガーの額に描かれる第三の目は、過去・現在・未来を貫く智慧を象徴します。

多くの姿で三日月と一緒に描かれることもあり、

時間と夜、宇宙のサイクルを示すサインです。

このほかにも、ドゥルガーを象徴する要素はたくさんあります。

- 赤い衣と炎の光輪:浄化・覚醒・行動力を表す。

- 多腕とムドラー:同時多方向の力、守護と恵みの約束。

- シャンク(貝笛):宇宙の胎動、儀礼の始まりを告げる音。

- 黄色い米や灯火:供物として家庭の安寧と日常への祝福を表す。

- ヤントラや曼荼羅:女神の力を呼び込む幾何学、集中と瞑想の道具。

アートや儀礼の中でこれらのモチーフがそっと並ぶとき、 ドゥルガーという存在はただの“戦士”を超え、 内なる混沌を照らす光と、柔らかく抱く母性を併せ持つ女神として現れます。

🌀 やさしさと強さを内包する存在として

ドゥルガーという女神は、ただの戦士でも、ただの母でもありません。 恐れを切り裂く刃を持ちながらも、灯火のように穏やかに家庭を照らす存在です。

マヒシャースラを倒す戦士としての姿、カーリーとして怒りを極める姿、 そして村の小さな祠で静かに祈りを受け止める母としての姿。 そのすべてが、一人ひとりの暮らしの中に、 強さとやさしさが共に在ることを思い出させてくれます。

インドの街角でも、小さな祭壇でも、南の村でも―― 女神の物語は、祈りがある限りそっと息をしているのです。

コメント