木曜日。

インドではこの日を「グルヴァール」と呼び、師(グル)に祈る日とされています。

この曜日にそっと祈られているのが、ブリハスパティ(Bṛhaspati)。

神々にヴェーダの智慧と道を授けた、宇宙の教師です。

そしてその姿は、空を巡る木星に重ねられ、

繁栄・学び・倫理・拡大する力を象徴する存在として、人々に信じられてきました。

占星術においても、ブリハスパティが司る木星は「幸運と成長の星」。

人生における節目や選択、信仰や学びの場面で、大きな導きを与えるとされています。

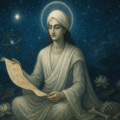

黄金色の衣をまとい、穏やかなまなざしで言葉を見守る神。

ブリハスパティは、知性と誠実さの先にある“本質的な豊かさ”を教えてくれる、

そんな存在なのかもしれません。

この記事では、そんなブリハスパティの物語と信仰、

そして私たちの日常との繋がりを、ゆっくりと辿っていきたいと思います。

🪔 ブリハスパティとはどんな神様?

ブリハスパティは、インド神話における神々の導師(グル)であり、

祈りの言葉・智慧・倫理を司る神です。

その名は「bṛhat(偉大な)」と「pati(語り手・主)」に由来し、

ヴェーダの言葉に命を吹き込む者として讃えられてきました。

彼はまた、ナヴァグラハ(九惑星神)の一柱であり、木星を人格化した存在でもあります。

穏やかな威厳と輝きに満ちたブリハスパティは、

宇宙の秩序を保つ“正しさ”の象徴として、

今も多くの人々に敬意をもって祈られているのです。

そんな知と信仰の神ブリハスパティについて、

これからゆっくりと、その姿をたどっていきましょう。

「偉大なる語り手」という名

ブリハスパティ(Bṛhaspati)という名前には、

「bṛhat(偉大な)」と「pati(語り手・主)」という言葉が込められています。

つまり彼は、偉大な言葉を語る存在。

天の神々に祈りや知恵を授け、

ヴェーダの言葉に力を与える導師(グル)として知られています。

神話では、正しさと誠実さを大切にする者に寄り添い、

その言葉が誰かの心に届くよう、そっと導いてくれる神とも言われています。

まるで、静かに灯るろうそくのように。

言葉の力を信じる人々にとって、ブリハスパティは今も優しい支え手なのです。

ヴェーダの炎が育んだ智慧の系譜

ブリハスパティは、聖仙アングィラスを父に持つ神。

ヴェーダ時代から続くリシ(賢者)一族の血脈を受け継いだ存在です。

母には、いくつかの伝承によって異なる名前が語られますが、

代表的にはスルーパ(Surupa) または シュラッダー(Shraddha) とされます。

アングィラスの系譜は、火の神アグニと深く結びついた儀礼の一族。

ヴェーダ文献においては、祭式やマントラの詠唱を担う血統として知られています。

その中でブリハスパティは、神々の導師(デーヴァグル)として道を照らす存在へと成長しました。

炎と儀礼の炎が脈打つ系譜を背負いながら、宇宙の秩序を支える智慧と倫理を教える者として、

今なお人々に尊敬される神格です。

ブリハスパティの伴侶と子どもたち

ブリハスパティの配偶神として広く語られるのは、女性神 ターラー(Tara)。

ある神話では、月の神 チャンドラ(Soma) にさらわれたターラーを巡り、神々を巻き込んだ「ターラー争奪戦(Tarakamaya War)」が起こります。

やがてターラーは戻りますが、彼女の子どもとして生まれたのがブダ(Budha)。出生の父親を巡る葛藤は、神々の間でも語り草となりました。

その一方で、ブリハスパティの教え子・子弟として登場するのが、カチャ(Kacha)と呼ばれる若き賢者。

そして、ヴェーダを詠む偉大なリシ、バラダヴァージャ(Bharadvāja)も、しばしばブリハスパティの直系の子または弟子として語られます。

この家族譚は、ただの血縁物語ではありません。

正しさ、赦し、教育、道徳――

そして「言葉の力」とどのように向き合うのかという、ブリハスパティの神性を映し出す静かな鏡のようです。

神々の言葉をつむぐ者

ブリハスパティは、デーヴァ(神々)の導師(グル)として知られ、ヴェーダに基づく智慧と祈りの言葉を神々に授ける神聖な教師です。

インドラをはじめとする神々が対立や混乱に直面した際、儀礼・法・マントラの知識によって道を照らす存在とされてきました。

また、ブリハスパティはナヴァグラハにおける木星の神格化であり、占星術では拡大・成長・知恵・繁栄を象徴する重要な惑星神とされています。

木曜日(グルヴァール)は彼の名前にちなんでおり、学び・信仰・師弟のつながりを意識する日にあたります。

彼の力の本質は、剣ではなく“ことば”、盾ではなく“理”。

祈り・説得・教育といった「言葉の力」を通じて、神と人間の調和を支える――

それがブリハスパティの本質とも言える役割です。

社会的・精神的秩序を唱える存在として、その光は現代にも届いているのです。

📚 神話に宿るブリハスパティの物語

ブリハスパティは、祈りと知の神であると同時に、人間臭さや葛藤を内に抱えた存在でもあります。

神々の助言者としての顔の裏には、愛を奪われた夫としての苦しみや、敵を欺くための知略、そして次世代に知を継ぐ師としての静かな情熱が見え隠れします。

ここでは、そんなブリハスパティの一面が垣間見える三つの物語をご紹介します。

——愛と復讐が交錯する「ターラー争奪戦」、策略と献身の「アスラへの潜入」、未来への種を託す「カチャへの教え」。

静けさのなかに燃えるものを秘めた神の姿に、ぜひ触れてみてください。

愛と復讐が交錯するターラカマヤ戦争

ある日、ブリハスパティの妻である女神 ターラー(Tara) は、月の神 チャンドラ(Soma) に連れ去られてしまいます。チャンドラは彼女の美しさと知性に惹かれ、執着のままターラーを奪い去ったのです。

この事件は、やがてデーヴァ(神々)とアスラ(魔族)を巻き込む「ターラカマヤ戦争(Tarakamaya War)」へと発展します。インドラやルドラなどがブリハスパティ側につき、シュクラを導師とするアスラたちがチャンドラ側につきます。神々はブラフマーの調停がなければ戦争が終わらないほどの激戦に至りました。

そして、ブラフマーの介入によって戦争は終結。ターラーはブリハスパティのもとへ戻されます。しかし既に彼女の腹には子が宿っていました。ブリハスパティとチャンドラの両方が父親を名乗る中、ブラフマーが直接問いただし、ターラーが「父はチャンドラ」と告げたことで、真相が明らかになります。

やがてその子は、ナヴァグラハの一柱となる知性の神 ブダ(Budha) として誕生します。

アスラに化けて潜入 — 戦略の神の知恵

神々とアスラとの間に激しい対立が続いていた時代、インドラは導師ブリハスパティに助けを求めました。

アスラの導師であるシュクラチャーリヤ(Shukracharya)が死者蘇生の力を駆使し、アスラ軍が勢いを増していたのです。

ブリハスパティはその状況を打破するために、なんとシュクラの姿に変装し、10年間アスラ陣営に潜入したと伝えられています。

彼は巧みにふるまい、アスラたちの信頼を得ながら、その策略や軍備を神々側へ報告しました。

やがて本物のシュクラが戻ると、アスラたちは混乱し、導師を見失ったアスラ軍は統率を欠き、神々に敗れたといいます。

この一件は、「ただの説法者ではないブリハスパティ」の姿をよく伝えています。

言葉と知恵、そして変身という術を駆使して、戦況を優位に導いた神──それが、戦略の神ブリハスパティなのです。

若き求道者に託したもの

ブリハスパティの弟子であるカチャ(Kacha)は、デーヴァ(神々)がアスラ側に秘密にしている死者を蘇らせる呪文「ムリタ・サンジーヴァニー」を学ぶべく、アスラの導師シュクラチャーリヤのもとに弟子入りしました。

アスラたちはカチャの正体に気づき、彼を二度も殺害しますが、毎回シュクラチャーリヤによって蘇生され、その度に忠誠を貫いたカチャは学びを深めていきます。

最終的にシュクラチャーリヤは、カチャを自身の体の中に取り込み、内側から呪文を学ばせるという驚くべき方法でマントラを伝授。カチャはその知識を得た後、自身の力で師を復活させるという試練を乗り越えました。

この師弟譚は、単なる知識の伝授を超えて、信頼・奉仕・犠牲を通じた“道”の継承を象徴しています。

ブリハスパティは、そんな未来の神に“智慧を託す”静かな導師の顔を見せてくれるのです。

✨ 見えない学びの導き手として

ブリハスパティの物語をたどっていくと、そこには言葉と智慧の力を信じぬいた姿が浮かび上がってきます。

しかしその神性は、物語の中にとどまるものではありません。

静かな思考の中に、倫理を問う対話の中に、

そして誰かを導く責任の重さの中に――ブリハスパティは今も生きているのです。

ここからは、そんな彼の象徴的な役割や哲学的な顔に、もう少し近づいてみましょう。

それは、星々の軌道にも似た、静かで揺るぎない導きの光なのかもしれません。

言葉と祈りの神 ―― ヴェーダに響く“声”の源泉

ブリハスパティは、古代の聖典『リグ・ヴェーダ』において「言葉(ヴァーチ/Vāc)」の主と讃えられる神です。

それは単なる日常の言葉ではありません。祈り・讃歌・儀礼で紡がれる聖なる言葉こそが、宇宙の秩序(リタ)と神々をつなぐ力であり、彼はその創造と守護者とされたのです。

古代の賢者たちは、彼の声を通して世界が整えられると考え、「祭式や火の儀礼が成立するには、ブリハスパティなくして成立しない」とも語りました。彼が奏でる言葉は、まるで炎のように儀礼に命を与えるものだったのです。

そのため、敬虔な祈りやマントラ唱和の儀式においては、彼の名が呼ばれ、その存在が言葉そのものの尊さを体現すると信じられています。いわば、言葉の智と霊性の結び目がブリハスパティなのです。

柔らかな祈りの音、真実を伝える声、その奥にある“宇宙の理”──

ブリハスパティは、そんな深い音の源泉として、今も静かな存在感を放っています。

神々の“理性”

ブリハスパティはただの知恵の神ではなく、争いの中に立ち、秩序と和解を促す“理性”の象徴としても描かれます。

神々が混乱し、感情が激しくぶつかり合うとき、彼は静かに対話の場を開き、共通の道を探る導き手として機能しました。

「ターラー争奪戦」では愛と嫉妬、正義と執着が絡み合う中、ブリハスパティは自ら傷つきながらも、争いの終結を導く存在として物語に登場します。

また、天界を率いるインドラとの関わりも深く、神々の王インドラが判断に迷うとき、その背後で静かに助言を与える“グル(導師)”としての役割を担います。

ときに傲慢になりがちなインドラを諫めるブリハスパティの姿は、彼の物語の中でもたびたび語られています。

このような調停者としての姿は、同じ“知性”を象徴する水曜日の神ブダ(Budha)とは対照的です。

ブダが論理・分析・機知に優れたコミュニケーションの神であるのに対し、ブリハスパティは、倫理と信念に根差した「深い知性」(叡智)を授ける導師として描かれるのです。

つまり、ブダが「言葉の鋭さ」や「計算・弁舌力」を象徴するなら、

ブリハスパティは「魂の成熟を導く静かな判断力」。争いではなく調和を選び取る“道師”としての知性が宿っているのです。

このように、ブリハスパティの理性は単なる知識ではなく、どう生きるかを示す羅針盤。

それは古代の神々だけでなく、現代を生きる私たちにとっても、静かな光となって寄り添ってくれるものかもしれません。

ブラフマーと音をつなぐ橋渡し

ブリハスパティは、神々の導師であるだけでなく、

宇宙の創造神ブラフマーと人々をつなぐ“音の仲介者”でもあります。

古代インドの思想では、言葉、特にマントラはただの音ではなく、宇宙を動かす“力”として扱われました。

その根底にある考えこそ、「ヴァーチ(Vāc)=神聖な言葉」です。ブリハスパティはこのヴァーチの主人(Vācaspati)として崇められてきました。

彼の存在は、言葉と創造が響き合う“橋渡し”。

祈りや讃歌、祭式の声の奥深くにある振動や光を引き寄せて、

神々と世界を結ぶ「音の架け橋」を形成する役割を担っているのです。

たとえば、火の神アグニが祭壇の炎を通じて天と地を繋ぐ存在なら、

ブリハスパティは“言葉と音”の領域における祭司。

沈黙の奥底から、閃光のように響くマントラを形作る、

精神的な光の導師であると言えるでしょう。

木星としてのブリハスパティ

夜空に淡く輝く木星は、インド占星術において学びの星・師の星とされ、まさにブリハスパティそのものです。

ナヴァグラハ(九惑星)の一柱として、彼は知恵・精神性・道徳・成長の象徴とされます。豊かさと尊厳を与え、人生や社会に調和をもたらす存在です。

特に、木曜日(Guru‑vār=グルワール)は彼に捧げられた日として知られ、

この日は心身を整え、静かに導きを求める習慣があります。黄色が吉とされ、衣服や食物として取り入れるのも伝統です。

占星術においても、木星が強い配置にあるときは学業・結婚・精神的成長・繁栄が促されるとされ、

逆に木星が弱いと知性や運気が弱まるとみなされるほど重要な星です。

ブリハスパティの光は、天を巡るだけでなく、

人々の内側の宇宙にも届いて、思考に秩序を、感情に落ち着きを与える曙のようです。

“感情”を超えた教え

ブリハスパティは、インド神話において特異な存在です。

多くの神々が怒りや愛、復讐や破壊などの激烈な感情を象徴する中で、彼はそれらの感情を超えて、ただひたすらに“知”と“倫理”を守る存在として描かれます。

例えば、愛する妻ターラーの騒動が起こった際には、

戦うかわりに理性と対話を選び、沈黙の中に強さを示したほどです。

また、アスラ陣営に潜入する際にも武力ではなく、策略と智恵をもって状況を整えました。

さらに、彼はヴェーダの守護者として宇宙の倫理(ダルマ)や正義の言葉を人々に伝える存在。

儀式においては、正しく唱えられるマントラと言葉そのものが秩序を支える柱であり、

ブリハスパティはそれを最初に体現した神格として知られています。

ブリハスパティは、争いを煽る力でも愛に溺れる存在でもありません。

むしろ、知を掲げ、倫理を守り、魂の成熟と調和を求める導師として、人間と神々の間に静かな光を灯しています。

🏡 ブリハスパティと日常の信仰

神々の言葉を授け、知と祈りの橋渡しをしてきたブリハスパティ。

その姿は、壮大な神話の中だけでなく、現代のインドの暮らしの中にも静かに息づいています。

とくに木曜日には、多くの人々が黄色の布をまとい、簡素な食事で彼に祈りを捧げます。

それは、「善き言葉」と「正しい導き」を求める、素朴で誠実な祈りのかたち。

また、教師や学者、占星術師たちは今もなお、ブリハスパティを“知の守護神”として敬い続けています。

このセクションでは、ブリハスパティが人びとの暮らしの中でどのように受け入れられてきたのかを、

信仰の広がり・祭礼・寺院・地域性といった側面から、ゆっくりと紐解いていきましょう。

木曜日に祈られる“導きの神”

インドでは、木曜日(グルヴァール)がブリハスパティに捧げられる特別な日とされています。

この日、多くの人が黄色い服をまとい、バナナや豆、ごはんにサフランを混ぜた料理など、黄色を基調とした食事をとるのは、木星の持つ吉祥と知性の力にあやかるためです。また、木曜断食(ヴラタ)と呼ばれる伝統的な習慣も根強く、特に女性たちは家庭の安泰や夫の健康、望ましい結婚のために、果物や簡素な黄色い料理だけを口にする一日を過ごします。

祈りの対象はブリハスパティのほか、ヴィシュヌ神やその化身ナラーヤナであることもあり、その願いは金運や学び、家庭の平和へと広がっていきます。

こうした信仰は、教師や占星術師、導師といった「グル」の存在を重んじる文化のなかで、ブリハスパティを“知の象徴”として敬う意識とも結びついています。

ときには7回、あるいは108回にもおよぶ長い断食期間の最後に「ウディヤパナ」と呼ばれる特別な供物を捧げることもあり、それは神への感謝と誓いを形にする大切な儀式となっているのです。

木曜に捧げる祭り

ブリハスパティには、他の神々のように全国的に大規模な祭礼はほとんどありませんが、日常の中で木曜日を中心に深く祀られる信仰が根付いています。

インドでは、木曜日(Guru‑vār/グルヴァール)がブリハスパティ(木星神)に捧げられる吉日とされ、この日に黄色い衣服をまとい、黄色食(チャナ・ダールやバナナ、黄色のお菓子)を供えて断食を行う習慣があります。これは繁栄や知の祝福を願うためのものであり、家庭の平和や学びの守護を願う心から続けられています。

この木曜断食(Brihaspatiwar Vrat)は、知恵・財運・人望などを願う幅広い世代に実践されており、占星術師や師弟関係を尊ぶ人々の間では特に重要とされています 。

さらに、満月に行われる「グル・プールニマ(Guru Purnima)」では、ヴィヤーサ仙や師を讃える祭典として知られるなか、「導師の祖」としてブリハスパティも象徴的に称えられています。この日は木星(Brihaspati)の祝祭として精神的成長と知の深化を願う日ともされます。

たとえば寺院では、木曜日やグル・プールニマの際に灯明・香・黄色い花や供物が捧げられ、知識や徳を願うプージャが行われます。中には7回や108回継続した断食の後に「ウディヤパナ」と呼ばれる特別供物を行う信者もおり、これは誓いの表現として重要視されています。

こうした風習は派手ではないものの、人々の暮らしの中に息づく“静かな木曜の祈り”を通じて、ブリハスパティは「知の導師」として今も確かに敬われ続けているのです。

知の神を祀る場所

インドには、ブリハスパティを祀る全国規模の大寺院は少ないものの、巡礼者や学び手にとって特別な意味を持つ寺院や聖地が点在しています。

たとえばマディヤ・プラデーシュ州ウッジャインには、シプラ川沿いにあるナヴァグラハ(九惑星)寺院があり、その一角に木星神ブリハスパティ(Guru)の祠が設けられています。巡礼者たちはこの土地を訪れ、木曜日にジャグラー(礼拝)や環行(パリクルマ)を行って祈願する風習があります。

また、ヴァラナシ(カシ)のダシャシュワメーダ・ガート付近には、シュリ・ブリハスパティ・マンダル寺院があり、ここは“デヴグル(神々の導師)”としてのブリハスパティが宿る霊的な存在とされてきました。木曜日のルドラアビシェーカ(火の礼拝)やグル・シャンティ・ヤギャなどの儀式が定期的に行われ、多くの信者が知の平穏と恩恵を願って訪れます。

南インド・タミルナードゥ州には、アラングディ近郊のアパートサヤヘーシュワラ寺院(ナヴァグラハ聖地の一つ)があり、そこでは木星(ブリハスパティ)を中心としたプージャが行われ、特に天体配置に悩む人々のための儀礼が行われています。

いずれの寺院でも、静かな信仰と精神的求道の場が共通しています。石造のカーラサ(寺院頂部)や本尊の像には、黄色い線香・花・供物(ウパヤナ)が捧げられ、訪問者は木曜の朝にマントラやプージャを通じて知性と徳を祈願するのが一般的です。これらの場所は、派手な儀礼よりも「心を整え、知を授かるための聖地」として、長年にわたり人々の信仰に支えられています。

南インドの中のブリハスパティ

インド南西の地、ケララ。

緑深く、言葉と知の流れが静かに息づくこの地でも、ブリハスパティの名は人知れず響いています。

この地で彼は、戦の神でも、愛の神でもありません。

ただ静かに、“知”を照らす光として生きているのです。

木曜日(グルヴァーラム)になると、

黄色い花が神棚に捧げられ、

香の煙とともに祈りが立ちのぼります。

それは大々的な祭りではなく、

家庭の小さな一角で行われる、ひときわ丁寧な儀式。

菜食を選び、心を静め、恩師や学びに感謝を捧げる――

そんな静かな木曜の朝が、ケララにはあります。

そしてこの地では、占星術(ジョーティシャ)との繋がりもまた深く、

ブリハスパティは「木星」として、未来の吉兆を映す星の導き手となっています。

プラシャナム(瞬間占)やナクシャトラ(星宿)における彼の位置は、人生の節目を読み解く鍵。

子どもの学業や結婚、仕事の繁栄――

それらは木曜に占われ、グルの祝福を仰ぐ文化が息づいています。

寺院がなくとも、家庭の中に息づく信仰。

星を読み、言葉を選び、人生を導こうとする姿勢。

それはまさに、ブリハスパティという存在の本質――

「理性と倫理の守護者」としての彼の姿そのものかもしれません。

このようにケララでは、ブリハスパティは暮らしの中にそっと灯る“知の火”として敬われています。

声高に名が呼ばれることは少なくとも、その存在は確かに、木曜ごとに祈りの中で蘇るのです。

🌟 関連モチーフとアートに見るブリハスパティの象徴

静かな導きと知の光をまとったブリハスパティは、神話の語り口では派手ではないものの、象徴的なモチーフや芸術作品にその本質が豊かに刻まれています。

🪷 金色の身体と蓮座(ロータス)

ヴィシュワリーパ・ナーラヤナなどと共に描かれるナヴァグラハ像には、身体が金色に輝き、頭上には光輪がある姿で描かれています。この金色は吉祥と成熟、叡智の象徴。蓮の上に坐す姿は、精神的純粋と煩悩からの離脱を示します。

🔭 木星の輪光とチャラ(杖)、数珠、巻物

ブリハスパティの像には、チャラ(杖)や数珠(マーラー)、水容器(カマンダル)などが描かれることが多く、それらは言葉・祈り・導きの力を象徴しています。また、木星=知と導きの象徴として、背後や周囲に放射状の光輪やチャクラ記号、星のモチーフがあしらわれることもあり、占星術との強い結びつきを示します。

🪷 その他の代表的モチーフ

- 巻物やヴェーダ文書:神々への教え、知の源泉を示す象徴

- 8頭の白馬が牽く戦車:木星(ブリハスパティ)の乗騎として、導きと拡大の象徴

- 黄色や金の装飾・衣:木星の吉祥と知識の光を表すカラー

- 蓮華・ハンサ(白鳥):純粋性、高貴さ、浄化を象徴

- 弟子(カチャ)やグルの姿と共に描かれる構図:教導者としての存在感

- プラシャナ図や天文図、ナヴァグラハ曼荼羅:占星術的識別の象徴としてのアート

こうしたモチーフの数々は、ブリハスパティが語りかけるのは“知”と“倫理”、祈りと言葉の世界だということを、美術を通じて私たちに静かに伝えてくれます。

金色の光、巻物の筆先、蓮の静けさ──そのどれもが、“世界を動かす言葉”の神として彼の存在を物語っていると言えるでしょう。

🌌 導きの光は静かに

時に激しい神々の物語のなかで、ブリハスパティはあくまで静かに、理性と倫理の声を響かせつづけてきました。

彼は戦いを好まず、愛の神でもなく、ただ知の火を灯し、祈りと言葉の力を信じる存在。

その姿は、木星のように――遠くからでも確かに夜空を照らし、

私たちの行く先をそっと導くような“光としての知”そのものなのです。

現代に生きる私たちにとっても、彼の存在は大きな意味を持ちます。

混沌の中で言葉を選ぶ勇気、迷いの中で倫理を見つめ直す強さ――

それこそが、ブリハスパティの授ける叡智であり、

“グル(導師)”という役割を超えて、生き方そのものの問いかけなのかもしれません。

コメント