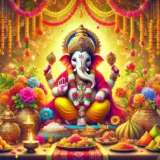

インドを歩いていると、家の入り口やお店の棚の上に、

小さな象の頭をした神様がちょこんと座っているのをよく見かけます。

その神様の名前はガネーシャ。

何か新しいことを始めるとき、人々はまずガネーシャにそっとお願いをします。

道をひらいてくれて、知恵をくれて、福を運んでくれる――

そんな親しみやすくて頼もしい存在なのです。

丸いお腹に甘いお菓子を抱えて、にこっと笑うガネーシャを見ていると、

ふっと肩の力が抜けてしまいます。

今日もどこかの扉のそばで、

小さな象の神様はそっと誰かを見守ってくれているのかもしれません。

そんなガネーシャの物語を、これから一緒に読み解いていきましょう。

🐘 ガネーシャとはどんな神様?

ガネーシャは、インドで最も親しまれている神様のひとりです。

大きな象の頭と、ふっくらとした人の体を持つ姿が特徴で、

一目見れば誰でも「あっ、ガネーシャだ」とわかります。

「群衆の主」という意味を持つ名前のとおり、

多くの人の願いを集め、叶えてくれると信じられています。

インドでは新しいことを始めるとき、必ず最初にガネーシャへ祈りを捧げる習わしがあります。

入口にガネーシャを置いておくと、

邪魔が取り除かれ、道がひらかれると言われているんですよ。

どこにいても、人の暮らしをそっと見守り、

困りごとがあれば小さな知恵を授けてくれる――

そんな優しい存在です。

「群衆の主」という名前の意味

ガネーシャという名前には、「群衆(ガナ)の主(イーシャ)」という意味があります。

ガナとは、神々に仕える小さな従者たちのこと。

神話の中で、ガネーシャは無数の従者を束ねるリーダーとして生まれました。

でも、その役割はただ従者をまとめるだけではありません。

人々にとっての小さな障害を取り除き、道をひらく――

そんな働きが、この名前には込められているのです。

だからこそ、インドでは何かを始めるとき、

最初にガネーシャの名前を呼んで祈ります。

道を守り、つまずきを遠ざける神様として、

今も変わらず人々のそばにいるのです。

シヴァとパールヴァティーに生まれし子

ガネーシャは、シヴァ神とパールヴァティー女神の子どもとして知られています。

力強く破壊を司る父シヴァと、豊穣と母性を象徴するパールヴァティー。

その二柱のもとにはもうひとり、ムルガン(スカンダ)という兄弟神がいます。

ガネーシャとムルガンは、性格も役割も異なる兄弟として、

多くの物語の中で語られてきました。

勇猛な戦いの神として知られるムルガンと、

人々の道をひらき、知恵を授けるガネーシャ。

ふたりは南インドの人々にとって、兄弟でありながら

それぞれ違った祈りを届ける大切な存在です。

母パールヴァティーが自らの体の垢(あか)から作り出したとも言われるガネーシャは、

母の深い愛情の象徴でもあります。

父と兄の力強さ、母の優しさを受け継ぎながら、

今日も私たちの暮らしをそっと見守ってくれているのです。

道をひらく者、知恵を授ける者

ガネーシャは「障害を取り除く神」として、インドの暮らしの中で特別な場所を占めています。

古くからヴィグナヘーシュヴァラ(障害除去の主)と呼ばれ、

何かを始めるときには、まずこの神様に祈りを捧げるのが習わしです。

ガネーシャはまた、知恵と学問の神様としても親しまれています。

マハーバーラタの物語を筆写した神として語られるように、

文章と言葉、学びの守り神として多くの学生や学者からも敬われてきました。

障害を除き、知恵を授け、物ごとを滞りなく進めてくれる存在――

だからこそガネーシャは、はじまりを見守る神様として

私たちの日々のそばに寄り添ってくれているのです。

🐭 神話に宿るガネーシャの物語

丸いお腹に象の頭、そして小さなネズミを連れたガネーシャには、

人々に語り継がれてきたたくさんの物語があります。

家族の中で生まれ、時に首を失い、知恵と共に道をひらく――

その姿には、誰かの暮らしをそっと守るやさしさと、

小さな試練を乗り越える力が詰まっているのです。

ここでは、ガネーシャの物語のかけらを、

一緒にひもといてみましょう。

生まれの秘密 — 母の手で創られし子

ガネーシャの誕生には、母パールヴァティーの深い祈りと願いが宿っています。

長い旅と修行を重ねるシヴァ神を待つあいだ、

ひとり沐浴する時さえ、パールヴァティーは心安らぐことがありませんでした。

ある日、母は自らの身体の垢と香り高い香料をこね合わせ、

そっとひとりの小さな男の子を生み出します。

「どうか私を守っておくれ」

母の願いとともに生まれたその子は、

小さな門番として、母の世界を守る存在になりました。

首を失い、象の頭を得るとき

門を守る小さな子は、母の言葉を胸に、

誰にも通さぬと固く立ちはだかっていました。

しかし、長い旅から戻ったシヴァ神は、

そこに自分の子が立っているとは知らなかったのです。

鋭い怒りの刃が振り下ろされ、

ガネーシャの首は落ちたと言われています。

パールヴァティーの嘆きは大地を揺らし、

神々はその悲しみを鎮めるため、

森の奥で一つの象の頭を見つけてきました。

こうして象の頭を与えられたガネーシャは、

再び息を吹き返し、

すべての道をひらく神様として人々に祀られるようになったのです。

一部では、頭に移植されたのはシヴァの従者ガナであって、

「象」という解釈は後代のものともされますが、

南インドでは象頭伝承がいまも深く根付いています。

小さな乗り物 — ネズミと共に歩む神

大きな体に小さなネズミを従えたガネーシャは、とても印象的な姿をしています。

このネズミ、ムーシュカはもともと神々の音楽家ガンダルバだったともいわれ、

あるときガネーシャによって征服され、

自らの意志で乗り物となることを選んだのです。

ムーシュカは、暗闇や狭い道もすり抜けられる敏捷性を持ち、

あらゆる障害をくぐり抜けるその姿は、

ガネーシャが「障害を取り除く神」であることと響き合っています。

また、ネズミは私たちの欲望や心の象徴ともされています。

ガネーシャがその上に乗る姿は、

エゴをコントロールし、知恵によって導くという深い教えを示唆しているのです。

🔑 道をひらく小さな神話たち

ガネーシャの物語は、首を失い象の頭を得たお話だけではありません。

その生き生きとした姿の裏には、小さな神話がいくつも息づいています。

親を一周して知恵を示したり、月を呪った夜の秘密、

偉大な叙事詩を書き写した神としての姿……。

ひとつひとつの物語の中に、道をひらくガネーシャの優しさと力が隠れています。

ここからは、そんな小さなお話を

ひとつずつ一緒にのぞいてみましょう。

親を一周する —— 知恵と孝行の物語

ガネーシャと弟のムルガン(スカンダ)には、

世界を一周して一番に戻った者がご褒美を得るというお話があります。

兄のムルガンは、すぐに自分の孔雀にまたがり、

大きな空を飛んで世界を駆けめぐりました。

けれど、ガネーシャは小さなネズミに乗ったまま、

ゆっくりと父と母の周りを一周したのです。

「世界のすべては、父と母の中にある」

そう言って頭を下げたガネーシャに、

神々は深い知恵と孝行の証として、

はじまりを守る役割を授けたと言われています。

月を呪った夜

ある夜、ガネーシャは大好物のモーダカを、満月の明かりのもとで夢中で食べていました。

お腹がいっぱいになり、動けなくなった彼は、

うっかり転んでしまいます。

空を見上げると、月の神チャンドラが

その姿を見て笑っていたのです。

怒りにまかせて、ガネーシャは「お前の光は欠けるだろう」と呪いをかけました。

その呪いは消されることはありませんでしたが、

ガネーシャは赦しとともに、月が満ち欠けする形で許すと決めます。

以来、月は満ち欠けを繰り返し、

ガネーシャの誕生日には「月を見てはいけない」と伝えられるようになりました。

折れた牙にはふたつ、みっつの物語

ガネーシャの折れた牙には、いくつかの物語が語り継がれています。

ひとつは、叙事詩『マハーバーラタ』を書き写したときのお話。

羽ペンが折れても話を止めないために、

自らの牙を折ってペンに代えたと言われています。

知恵と責任の象徴として、今も人々に語られる場面です。

もうひとつは、パラーシュラーマの斧を避けなかったという物語。

父シヴァから与えられた斧を避けることなく、

牙を犠牲にして受け止めたその姿は、誠実さと忠誠の証とされています。

そしてもうひとつ、月神チャンドラに向かって牙を投げつけたという小さな伝承もあります。

転んだ自分を笑った月にちょっぴり腹を立てて、

怒りつつもどこかお茶目なガネーシャらしいお話です。

甘い知識、モーダカ

ガネーシャといえば、丸いお腹とモーダカのお菓子。

モーダカは知恵と幸運をあらわす甘いお団子です。

ある物語では、マハーバーラタの知恵を示したガネーシャに、

母パールヴァティーが特別なモーダカを手渡したと言われています。

また、祖母メーナヴァティがガネーシャのために、

せっせとお菓子を作り続けたというお話も。

ガネーシャが両手にモーダカを抱えて微笑む姿は、

小さな幸運が暮らしに降りそそぐしるしなのかもしれません。

クベーラの宴 —— 豪食で戒める神様

財宝の神クベーラは、自分の富と権力を誇るために、

あるとき盛大な宴をひらきました。

招かれたガネーシャは、大きなお腹で次から次へと料理を平らげ、

宴のご馳走をすべて食べつくしてしまったと言われています。

それでも足りず、クベーラの宝物や家具にまで手を伸ばしたガネーシャ。

驚いた神々がわずかな米粒を供えると、ようやく食欲はおさまったそうです。

自慢や傲慢は、どれほどの富をもってしても満たされないもの。

ガネーシャは、控えめな心の大切さをそっと教えてくれたのかもしれません。

小さな工夫で生まれた大きな恵み、カヴェーリ川

南インドを潤すカヴェーリ川にも、

ガネーシャが関わったと言われる物語があります。

あるとき、聖者アガスティヤはカヴェーリ川の水を

小さな壺に閉じ込めて持ち歩いていました。

しかしその水はなかなか人々を潤すことができません。

そこでガネーシャは小さな工夫を思いつきます。

カラスの姿になって、壺をこっそり倒し、閉じ込められた川の水を流れ出させたのです。

こうして大きな川となったカヴェーリは、

いまも人々の暮らしを豊かに潤しています。

小さな神様のおおきな気づきが、

大地を満たす恵みになったのかもしれません。

🏡 ガネーシャと日常の信仰

ガネーシャは神話の中だけの存在ではなく、

私たちの日常にそっと寄り添う神様です。

朝のお祈りに、小さな祭壇に、また大きな節目やお祝いのときにも。

たとえば、家族で何かを始めるときにはまずガネーシャに声をかけてからという習慣があります。

これから、ガネーシャがどんなふうに人々の暮らしに溶け込んでいるのかを、

お祝い事やお寺での祈り、南インドやケララならではの信仰のかたちまで、

ひとつずつ一緒にたどっていきましょう。

祈りのはじまりに — 障害を取り除き、知恵と幸運を願う

インドでは、何を始めるときにもまずガネーシャに祈るのが一般的です。

「Om Gan Ganapataye Namaha(オム・ガン・ガナパタエ・ナマハ)」などのマントラを唱え、

全ての障害が取り除かれ、順調に進むよう願いを込めます。

商売を始めるとき、あるいは新しい事業を起こすときも、

多くの起業家や商人はガネーシャに祈り、繁栄と成功を願うのが習わしです。

実際、ガネーシャは古くから「商売繁盛の神」として信仰されており、

門前に小さな像を置くことで日々の商売に福を招いています。

学生や学者たちにとっても、ガネーシャは大切な味方です。

試験の前や学びを始めるときには、彼に祈りを捧げ、学業成就と知恵の向上を願います。

知識と集中を授けてもらうために、特に試験前の朝に祈る人も多いのです。

お祭りで感じるガネーシャの祝福

ガネーシャの祝日は、インド全土でさまざまな形で行われています。

もちろん一番有名なのはガネーシャ・チャトゥルティですが、それだけではありません。

毎月の行事としては、月の満ち欠けに合わせた2つのチャンスがあり、

Vinayaka Chaturthi(新月直後の月4日目)と、Sankashti Chaturthi(下弦の月4日目)があります。

どちらもガネーシャに障害除去と幸運を願う大切な日です。

Sankashti Chaturthiは特に、

「Sankashti = 困難を取り除く」という意味で、

毎月この日には多くの人が断食やプージャを行います。

南インドでも、大切な信仰の日として守られてきました。

また地域ごとには、地域独自のガネーシャ祭りも数多くあります。

たとえば南インド・ベンガルールのBengaluru Ganesh Utsavaでは、

エコ仏像づくりや市民による大規模な音楽・舞踏の奉納が行われています。

こうした月例行事や地域祭りを通じて、

ガネーシャは「障害を除く」「知恵と幸福をもたらす」守り神として、

日常の中で息づいているのです。

寺院や聖地で祈る — インドを巡る巡礼の道

ガネーシャは家庭だけでなく、寺院や聖地での巡礼を通じても人々に近くいてくれます。

🇮🇳 幅広く愛される寺院

Siddhi Vinayak Temple(ムンバイ)やDagdusheth Halwai(プネー)など、

インド全土から参拝者が訪れる名所が数多くあります。

🌊 南インドを潤す海岸の寺院

Idagunji Maha Ganapati Temple(カルナータカ州)があります。

この寺院は西海岸にあり、毎年100万人以上の巡礼者が訪れる、

1500年以上の歴史を持つ深い祈りの場です。

💧 自然霊と結びつく聖域

Kanipakam Vinayaka Temple(アンドラ・プラデーシュ州)があります。

ここでは、水に埋もれた自ら現れた像が信仰され、

壮大な21日の祭「ブラフモツァヴァ」が行われます。

こうした寺院巡礼は、信仰への祈りを深め、人生の大切な節目を支える手段として、

今も多くの人々の心を支えているのです。

南インド・ケララならでは — 毎日とお寺での祈り

ケララでは、ガネーシャへの信仰は毎日の生活にしっかり根づいています。

たとえば、朝のガナパティ・ホーマム(火祭)を行ってから、

アールティやフラワー・プージャ、モーダカやウニヤッパムなどをお供えしながら祈る家庭が多く見られます。

家庭だけでなく寺院でも、早朝からパンティーラーディ・プージャなどの豊富な1日の儀式が行われます。

4:00〜5:00AMに始まるパッリウナルタルから、午前中のウシャ・アビシェーカム、

昼と夕方の灯明奉献(ディーパ・アラーダナ)まで、

精緻なリズムで礼拝が重ねられるのです。

さらに、ケララ独自のガナパティ・ホーマ(ガネーシャ火祭)や、

子供や若者のための健康祈願に行われるガナパティ・ムカヴィシェーカムなど、

多彩な実践的で身近な祈りの形が日常に息づいています。

お寺ではガナパティ像の敷地でウニヤッパム(米粉のお団子)やモーダカが供えられ、

象に例えられるご加護を味わいながら、

小さな幸せを感じる時間なのかもしれません。

🌟 関連モチーフとアートに見るガネーシャの象徴性

ガネーシャもまた、ヒンドゥーの神々の中で、

もっとも親しみ深い象徴を持つ神様です。

その姿は、家々の小さな像や寺院の石彫、アクセサリーや布地の刺繍にまで

人々の暮らしにそっと溶け込んでいます。

これらのモチーフは、ただの装飾ではありません。

障害を除き、知恵を授けるという祈りをかたちにした

静かでやさしい視覚言語として、今も人々に寄り添っています。

たとえば――

- 象の頭:ガネーシャといえばまず象の頭。大きな耳は人々の声を集め、小さな目で本質を見つめ、長い鼻で障害を取り除く知恵の象徴です。

- ムーシュカ(ネズミ):小さな乗り物ムーシュカは、欲望や障害を自在にくぐり抜ける力を表します。 大きな神が小さな乗り物に乗る姿は、「どんな問題も見落とさない」という約束です。

- 折れた牙(エカダンタ):一本だけ残る牙は、知恵と犠牲の物語を静かに語ります。何かを成すとき、自分の一部を差し出す勇気がここに宿っています。

- モーダカ:小さなお団子は、知恵と幸運の甘さを象徴します。お供え物としてだけでなく、布や器の文様にも忍ばせて、 小さな祝福が暮らしに香るのです。

- 斧(パラシュ)とロープ(パーシャ):斧は執着や障害を断ち切る力を象徴し、ロープは真理へと導く意志を表します。併せて描かれる姿は、生活の迷いを正す力です。

- 蓮華(パドマ):泥の中から美しく咲く蓮は、執着を離れて真理を求める精神の象徴。ガネーシャが蓮を手にするのは、「清くある勇気」です。

- お腹の大蛇(ナーガ):腹を巻く蛇は、クンダリニー精神エネルギーや知恵の集中力を示すとともに、 力を制御する強さも象徴しています。

- 右向き・左向きの鼻先:鼻先の向きには意味があります。左向きは“家庭・調和”を、右向きは“苦行・解脱”を象徴し、

- 祈りの目的によって使い分けられます。

手に握られた象徴たち——軸となるモチーフを目にするたびに、

ガネーシャの「知恵」「守り」「調和」の視覚言語が

そっと、でも深く呼びかけてくるのかもしれません。

🌀 小さな知恵とおおきな耳の話のあとで

ガネーシャの物語をたどることは、

私たちの日々の暮らしに、小さな知恵と勇気を見つけることと

どこか似ているのかもしれません。

大きな耳で声を集め、小さな目で真実を見つめ、

長い鼻で障害をそっと取り除く――

その姿は、私たちが毎日向き合う小さな困難とささやかな願いを、

そっと見守ってくれているようです。

象の頭も、折れた牙も、ムーシュカも、甘いモーダカも、

すべてがガネーシャをかたちづくる物語のかけら。

遠い神話のようでいて、ほんの小さな祈りの中に

ちゃんと息づいているのです。

暮らしのそばにいるガネーシャの物語は、

これからも終わることなく、誰かの小さな声に耳を澄ませてくれるはずです。

今日もどこかで、誰かの前に置かれた小さな像に、

静かな祈りの火が灯っていることでしょう。

コメント