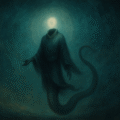

影の中に生まれるものがある。

それは決して、光の欠落ではない。

満たされない願い、尽きることのない欲、

そして見えない何かに惹かれる心――

それらすべてに、名もない“輪郭”が宿るとしたら。

ラーフとは、そんな「満ちないもの」の象徴です。

ヴィシュヌの化身によって断たれたアスラの首は、

時を超えて夜空に影を落とし、

今なお月や太陽を飲み込もうとする。

けれど、彼はただの「悪」ではありません。

迷いも、欲望も、間違いも、

すべて“人”であることの一部だから。

ラーフという影を見つめることは、

もしかしたら私たち自身の奥深くをのぞきこむこと。

この静かな闇の物語を、どうぞご一緒に――

🌘 ラーフとはどんな神様?

「顔だけの神」――

そんな奇妙な名で呼ばれることもある、ラーフ。

人々が昼と夜のあわいに怯え、

太陽や月が影に飲まれる瞬間を見上げるとき、

そこにある“見えない力”に名を与えたのが、彼の存在でした。

ラーフは、ナヴァグラハの中でも最も異質な存在です。

天空を巡る星々のなかで、彼だけが「実体」を持たない影のような存在。

けれどその影こそが、占星術においてはときに最も強い力を持つとも言われます。

渇望、迷い、虚像――

人が理性では制御できない領域に、ラーフは現れます。

それは「悪」ではなく、「深層」なのです。

では、ラーフの名に宿る意味と物語を、ここから一緒に辿っていきましょう。

「飲み込む者」の名に宿る影

ラーフ(Rāhu)という名前は、サンスクリット語の動詞 rah(「把握する」「奪う」「飲み込む」)に由来するとされています。

この語源は、ラーフが月や太陽を飲み込むことにより発生する日食・月食の神話的な象徴と深く結びついています。

さらに、ラーフは「隠す者」「覆う者」とも解釈され、幻影や執着、真実を覆い隠す力の象徴とされることもあります。

その名は、ラーフが単なる天体ではなく、人間の内面の渇望や深層に宿る“見えない力”を体現する存在であることを、美しい影の象徴として伝えているのです。

断たれた首が、夜空に昇るとき

神々とアスラたちがアムリタ(不死の霊薬)を求め、乳海を攪拌したあの日――

天地の力を集めた神秘の飲み物が、ついにこの世に現れました。

だが、それを神々だけが飲むのは不公平だ。

そう考えた一人のアスラが、ヴィシュヌの化身・モーハニーに姿を変えた女神の列に紛れ、密かにアムリタの一滴を飲み干したのです。

その瞬間、太陽神スーリヤと月神チャンドラはそれに気づき、ヴィシュヌに告げました。

怒りを覚えたヴィシュヌは、神剣スダルシャナでアスラの首を切り落とします。

けれど、もう遅かった。

アムリタの力によって、そのアスラの首は不死となり、「ラーフ」として生き続けることになります。

体を持たぬその首は、以後も太陽と月に復讐の念を抱き、空を巡っては飲み込もうとするようになった――

それが、日食や月食の神話的な起源として、今も語り継がれているのです。

影はふたつに――ケートゥという対極

ラーフが断たれた首として太陽と月への復讐の影なら、ケートゥ(Ketu)はその身体、すなわち「頭なき胴体」です。

アムリタを飲んで不死となったのはラーフの首だけで、ケートゥの胴体には届きませんでした。

そのためケートゥは、「執着を断つ力」や「精神性への移行」を象徴する存在とされます。

インド占星術において、ラーフとケートゥは常に正反対の位置(北・南の月の交点)にあり、人生の物質と精神、渇望と解脱という対を体現しています。

ケートゥは、悟りや離脱をもたらす影として、人間の精神的な旅路において、浄化や超越の象徴となるのです。

象徴と役割 ― ラーフが映し出す「影」の力

ラーフは「首だけの影の神」でありながら、渇望・幻影・野心・混乱といった、人間の深層にある感情を象徴します。

彼の存在は、欲望や執着などの“影”を通して、自分自身の内面を照らす鏡

インド占星術では、ラーフは物質的成功・名声・革新性とも結びつき、ときには強運の星として恐れと敬意を集めます。

ただし、その力は一方向ではありません。

表面的な成功や欲望に魅せられること自体が、試練の始まりとなる場合もあるのです。

“幻の先にある本当の願いは何か?”――

ラーフは、その問いを胸に、私たちの魂を静かに揺さぶる存在なのです。

🐉 神話に見るラーフの物語

影にかたどられた神――ラーフ。

その名は、多くの神々のように個性豊かな物語で語られるというよりも、現象そのものが神格化されたような存在として浮かび上がります。

彼の物語には、神々を欺く狡知と、断たれた復讐の炎、そして天空を飲み込もうとする執念が宿っています。

ときにアスラとして神々に敵対し、

ときに人々の願いや畏れの対象ともなるこの存在は、「光を追う影」そのもののように、静かに世界に作用し続けているのです。

この章では、ラーフの本質が表れる代表的な神話をたどりながら、

その姿の輪郭を、神話的に描き出していきましょう。

ラーフの誕生と復讐の始まり

それは、神々とアスラが一時的に手を結び、

不老不死の霊薬「アムリタ」を得ようと乳海をかき混ぜていたときのことでした。

やがてアムリタが海から現れると、ヴィシュヌ神は神々だけにそれを飲ませるべく、

モーヒニーという絶世の美女の姿に変身し、巧みにアスラたちを欺きます。

しかしその策略に、ひとり気づいた者がいました。

それが、ラーフ――後に影の神と呼ばれることになるアスラです。

ラーフは神の装いで列に紛れ込み、モーヒニーからアムリタを口にします。

その瞬間、太陽神スーリヤと月神チャンドラがその不正を見抜き、

モーヒニー(ヴィシュヌ)に告げ口をしました。

怒ったヴィシュヌは、スダルシャナ・チャクラでラーフの首を切り落とします。

しかし、アムリタを口にしたラーフの身体は、すでに死を超越しており、

彼はそのまま、首と胴体に分かれた神格として存在することになったのです。

こうして生まれたのが、ラーフ(首)とケートゥ(胴体)。

ラーフは、自分の正体を告げた太陽と月を恨み、

今もなお天空でそれらを飲み込もうとする――

それが、インド神話における日食や月食の起源とされているのです。

星々を飲み込むもの ―― 天空で繰り返される食の物語

ヴィシュヌの刃により首を落とされたラーフは、

首だけの存在となってもなお、天をさまようことをやめませんでした。

彼の怒りと執念は、太陽と月に向けられたまま残され、

彼らを飲み込もうと追いかけ続けるのです。

この伝承は、インド各地で語られてきた日食・月食の神話的起源として知られています。

日食とは、ラーフがスーリヤを呑み込んだとき。

月食とは、ラーフがチャンドラを呑み込んだとき。

けれどその影は長くは続かず、太陽も月もまた空に姿を現す――

ラーフには物理的な身体がなく、食べたものを保持できないからだとされます。

この一連の現象は、宇宙における光と影の攻防そのもの。

そしてラーフはその影を象徴する神格として、

人々の心に、畏れと謎、そして宇宙のリズムを刻んでいるのです。

影に祈る者たち

ラーフは、神々と対立するアスラの側に属する存在として語られます。しかし彼は、単なる敵対者ではありません。

神々が光の秩序を体現するなら、アスラたちは混沌や反抗、影の力を担う「もうひとつの力」です。

ラーフはその中でも特に、知恵と策略に長けた影の首領として描かれます。その存在は、秘密裏に力を求める者や周縁から世界を動かそうとする者たちにとって、象徴的な神格とされてきました。

彼の不完全な姿――首だけの存在――は、目に見えない力、隠れた欲望、執念、カルマといった、人の内面に潜む「影」そのものを象徴し、アスラたちからも信仰や畏怖の対象となります。

この「神々に逆らう者たち」からの支持は、ラーフが単なる悪ではなく、「必要とされる影」としての役割を担っている証なのです。

🐍 揺らぎと渇望の影 ―― ラーフという異質の神性

静けさも秩序も、ラーフの前ではほんの一時の幻かもしれません。

定まらぬもの。姿なき力。境界を越えて現れる“異物”の神性。

それがラーフの本質です。

この存在は、神々の列にありながら異端。

惑星に数えられながらも、実体を持たない“影の惑星”。

人の中にひそむ欲望と執着を揺り動かし、

ときに世界を狂わせ、ときに目を覚まさせる。

その作用は“破壊”でありながら、同時に“変革”でもあるのです。

ここでは、

ラーフという神格の奥にある哲学と占星術、そして人間存在への示唆を

少しずつ、言葉にしてみましょう。

境界を越える者

ナヴァグラハ(九惑星)の中で、ラーフは最も異質な存在です。

太陽や月、火星、木星のように“実体を持つ天体”ではないにもかかわらず、

強い影響力を持つ惑星神として扱われます。

ラーフは「神でもアスラでもない“裂かれた存在”」であり、

姿はなくても作用する、影としての神格です。

この存在は、秩序と反抗、光と闇、内なる衝動と社会的規律――

あらゆる境界を曖昧にする揺らぎの象徴として信じられてきました。

神々の列にありながら神ではなく、

惑星として人々に用いられるにもかかわらず実体を持たない

――まさにこの世のどこにも完全には属さない存在。

そんなラーフは、境界を越え、世界に“揺らぎ”をもたらす者として、

伝統を超え革新を促す力としても信仰されてきたのです。

幻惑と錯乱の神

ラーフは、幻惑(Maya)と錯乱の力を司る神格として知られています。人の心にさざ波を立て、

成功・名声・富の幻影を、本物のように見せてしまうほど強力な作用を持ちます。

占星術では、ラーフが優勢な時期に華やかな繁栄や欲望が訪れるとされますが、

それらはしばしば一過性で、容易に崩れ去りやすいものと考えられています。

なぜなら、ラーフの繁栄は“実体ではなく幻”だから――。

目の前にぶら下がる理想の未来が、心の奥にある未完の記憶や執着を投影したものでもあるのです。

この神の力は、人を惑わせ、時に混乱をもたらします。しかし同時に、幻想に気づいたときこそ、実際の真実に目覚める契機にもなるとされます。

ラーフは、“悪”ではなく、執着という名の影を人間に映し出す鏡。

その錯乱のなかで、私たちは本当の選択と向き合う機会を得るのです。

ナヴァグラハにおける異質な光 ―― 空なる惑星、強き影

ラーフとケートゥは、物理的な天体ではない“影の惑星”です。にもかかわらず、ナヴァグラハ(九惑星)の一柱として扱われ、占星術では極めて強い影響力を持つとされます。

この二神は、太陽と月の軌道の交点(北交点:ラーフ/南交点:ケートゥ)に位置し、日食や月食を引き起こす原因とされています。

ラーフは“頭部”として、知性・欲望・衝動や執着を象徴します。一方、ケートゥは“尾部”として、解脱・終焉・精神的浄化を表す存在です。

姿なき“影”であるからこそ、この二神の影響は、私たちの無意識や深層心理にまで及び、時には他の惑星以上に人生を左右する強さを持ちます。

物質としての惑星を持たないラーフとケートゥが、なぜこれほど重要視されるのか?

それは見えないものこそ、最も深く私たちを動かすという、インド古代の占星哲学そのものを体現しているからです。

裂かれた神性の物語

ケートゥは、ラーフの胴体から生まれたもう一つの存在。

アムリタを飲もうとして首を斬られた瞬間に、上下に分かれた「頭」と「尾」という双子神格です。

ラーフは「頭部」を象徴し、欲望・錯乱・渇望を体現。

一方のケートゥは「尾部」を司り、解脱・直観・精神的浄化の象徴と見なされます。

この二神は、単に敵対する存在ではなく、人間の内にある二極性――「求める力」と「手放す力」――を象徴しています。

ラーフが世俗の執着へ向かう影であるのに対し、ケートゥは精神を内省へ導く影。

断絶から生まれた双極の力が、運命の両極を成すのです。

🏡 ラーフと日常の信仰

物理的な姿を持たないラーフは、人々の内面や運命に影響をもたらす神格として信じられてきました。

恐れと畏敬をもって祈られる存在であり、日常生活では災厄や混乱、誤解や逆境などが“影の影響”として語られます。

とくに日食・月食の際にはラーフの影が空を覆うとされ、これに関連する

儀礼や祭祀が今もインド各地で行われています。

また、占星術の中では毎日90分の「ラーフ・カーラ」(Rāhu Kaal)や、

人生に影響を及ぼすラーフ期(ダシャー)という時間帯があり、

習慣や運命に影響する時期として意識されます。

このような日常の信仰と占星術の慣習は、ラーフの“影のレッスン”として、人生の試練や成長を象徴するものでもあるのです。

影の神への祈り

ラーフは、畏怖と共に祈られる存在です。人々は不運や混乱、誤解を「ラーフの影」とみなし、その影響を鎮める祈りや儀礼を日常の中で行います。

とくに日食・月食の際には、ラーフが太陽や月を飲み込む瞬間とされ、多くの地域で外出を控えたり、断食・瞑想・読経などに臨む伝統があります。

また、ラーフ・カーラ(Rāhu Kaal)と呼ばれる約90分の時間帯は、新しい行動や儀式を避ける“不吉な時間帯”とされ、重要な商談や始め事は控える風習が広く根付いています。

南インドのタミルやカンナダ地域では、テイールナゲシュワラムなどのナヴァグラハ寺院でラーフ礼拝が盛んに行われます。ラーフ像は黒衣に身を包み、蛇や龍を伴う姿で祀られることが多く、地元の信仰の中心となっています。

さらに、Kaal Sarpa Dosha(すべての惑星がラーフとケートゥの間に偏る配置)に苦しむ人々は、ラーフ・ケートゥ・プージャやラー・クシャリ祭りなどの祈りと儀礼によってその影響を和らげるとされます。

こうした慣習は、ラーフの影の力をただ恐れるのではなく、その影を意識し、祈りによってバランスを取ろうとする文化が、インドの暮らしの中に今も息づいていることを示しています。

静かに祈られる“影”

ラーフは、派手な祭りよりもむしろ日常の“影”への気づきと鎮静を願う習慣の中で、静かに信仰されています。

人々は、理不尽な誤解や混乱・不安・執着を「ラーフの影」として捉え、それらを和らげるために祈りや供物を捧げます。

とくに黒いウラド豆(黒豆)、黒布、または黒色の果物は、ラーフの供物として広く用いられています。

さらに、土曜日を中心にラーフ・シャーンティ プージャ(Rahu Graha Shanti Puja)や、火の儀式(havan)が行われ、

オイルで灯を灯し、祈りを捧げることで影響の調和を願います。

また、ラーフ・カーラ(Rāhu Kaal)と呼ばれる1日約90分の不吉な時間帯には、新しい行動を避け、穏やかな祈りや瞑想を行う風習があります。

その信仰は不吉を避けるためだけのものではなく

影と向き合い、心のバランスを保とうとする文化でもあるのです。

ラーフを祀る寺院と巡礼の場

インドには、特にラーフの影響を和らげると信じられる神聖な場所がいくつか存在します。

その多くは、ラーフに特化した寺院ではなく、シヴァ神を祀る寺院の中にラーフ専用の祠(シュライン)があるものです。

🕉️ ティルナガシュワラム(タミル・ナードゥ州)

ナガナタラ神を祀るティルナガシュワラム寺院は、ナヴァグラハ・スタラムの一つで「ラーフ聖地」として知られています。

ここでは毎日、ラーフ・カーラの時間帯に乳のアビシェーカ(聖水浴)が行われ、乳が青く変化する奇蹟が信仰されています。

🪔 クンドラトゥールのナーゲーシュワラ寺院(タミル・ナードゥ州)

チェンナイ近郊のこの寺院は、ティルナガシュワラムをモデルに造られた北側のナヴァグラハ寺院で、ラーフ・スタラムとして重要な巡礼地です。

🌀 シリ・カラハスティ寺院(アーンドラ・プラデーシュ州)

ヴィシュヌとシヴァの信仰が混ざるこの神聖な寺院は、ラーフ・ケートゥ・プージャの聖地。

土星との関係も深く、ドーシャを和らげる儀礼が行われています。

🛕 セシャプル・スワラ寺院/ラーフ・ケートゥ寺(タミル・ナードゥ州)

ティルプーパプラム村にあるラーフ&ケートゥ両神を祀る寺院で、カルマや運命のバランスへの願いを込めた信仰が息づいています。

⛰️ パウリ村のラーフ寺院(ウッタラーカンド州)

カイダル渓谷近くにあるこの寺院は、インドで唯一ラーフそのものを主神とする寺院とされる異例の聖地。

アディ・シャンカラが建立し、ラーフへの供物(黒豆のキチディなど)が捧げられます。

これらの聖地は、祈る者が“影と向き合い、救いを求める”場として、

単なる場所以上の意味を持ちます。

巡礼者は、自らの運命や心の奥深くを見つめながら、影の神と静かに向き合うのです。

南インド・ケララに見るラーフ信仰と蛇信仰の重なり

ケララ州では、ラーフは特定の主祭神として祀られるよりむしろ、蛇神(ナーガ)信仰と自然に重なる形で尊ばれています。

ケララには伝統的な「サルパ・カヴィ」(蛇の聖地))が多く存在し、ナーガ(蛇神)への信仰が日常的に行われています。

ラーフは占星術的に「ドラゴンヘッド=蛇神としての顔」とされ、ナーガ信仰と結びつきやすく、ケララの文化風景に自然に溶け込んでいます。

ケララでは、Shri Shaneeswara Rahu‑Kethu Templeなど、ラーフやケートゥを祀る寺院があり、ヴェーダ儀礼结合の影響を持つ場として信仰されています。

特にハリパッドにある「Mannarasala Sree Nagaraja Temple」は、インド最大級の蛇神寺院であり、ラーフ・ケートゥの影響を和らげる祈祷(Sarpa Dosha プージャ)の中心的な場です。

また、ケララでもラーフ・カーラ(Rāhu Kaala)への意識は広がっており、ナーガ儀礼の中でその時間帯を意識する家庭も少なくありません。

こうした信仰は、ラーフの“影”を避けるのではなく、蛇神信仰と占星術的信念が重なり合う文化として、ケララの暮らしに静かに根づいていることを示しています。

🌟 関連モチーフとアートに見るラーフの象徴

影と幻惑、そして切り離された頭部という異形の神性。ラーフはその不思議な在り方ゆえに、美術や象徴性の中で独自の存在感を放ちます。

🐉 蛇の頭・ドラゴンヘッドとしての神格

ラーフはしばしば、頭部だけの姿で、蛇や竜の顔を持つ存在としてナヴァグラハ像などに描かれます。これは、知性・執着・幻影の象徴としての力を示しています。

🌘 漆黒や深青の身体・影のオーラ

ラーフ像では、肌や衣装が黒や暗青色で描かれ、目が赤く輝くこともあります。背景には夜空や惑星の光輪が添えられ、

無意識や深層心理への影響力を表現しています。

💎 ラーフにまつわる象徴アイテム

・青い宝石(特にヘーソナイト:Gomed/Hessonite):ラーフの影響を調和するとされる石

・首だけの頭部像:ラーフ特有の切断された神性の象徴

・カラス/蛇/ドラゴン:乗り物や神格の象徴動物として描かれる

・逆回転の惑星軌道記号(ドラゴンヘッド記号 ☊):ナヴァグラハでのラーフの位置記号

・曼荼羅図やラーフ・カーラを示す図像:占星術的意味を視覚化した表現

これらのモチーフは、ラーフという存在が人間の内なる願望や幻影を通じて、魂の覚醒や気づきを促す鏡のような存在であることを、美術を通じて静かに語っています。

🕯 龍の影に照らされて

ラーフという神格は、

星のように輝くわけでもなく、

明確な輪郭を持つ像が少ないにもかかわらず、

私たちの内側に静かに影を落とす存在です。

太陽と月を呑み込むその瞬間に、

真実が揺らぎ、欲望があらわになり、執着が試される。

――そんな場面に現れるラーフは、

畏怖だけでなく、私たち自身の“鏡”でもあります。

欲すること、惑うこと、錯覚すること。

それは人間の弱さであり、また強さでもある。

闇を知ってはじめて、光が見える。

ラーフとは、

影を通して魂を照らす“反転の知恵”なのかもしれません。

コメント